2906

Proceedings of the 18

th

International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013

adaptée pour cette profondeur, sous confinement d’une

boue bentonite.

-

Jusqu’à 100 m, il était prévu l’utilisation du système

RCD (Revese Circulation Drilling). Cette méthode

consiste à descendre un outil à lames multi-formes à trois

faces triangulaires et à attaque ponctuelle du sol. Le train

de tige est constitué d’une tubulure creuse et une masse

poids afin de maintenir la verticalité du forage. Le train de

tige est actionné par une table de rotation hydraulique

posée sur la tête du pieu. Le « cuttings » est envoyé par la

voie de tubulure centrale moyennant une pression d’air

comprimé envoyée depuis la surface. Cette méthode

s’apparente à la technique d’air-lift utilisée souvent pour

le pompage ou bien parfois pour le nettoyage de fond de

forage.

Lors du forage du premier pieu (pieu G de la pile P12),

après avoir atteint 33m le premier jour au bout de 8h avec la

technique du « bucket », une certaine déviation de la

verticalité a été constatée, ce qui a nécessité le recourt à une

correction moyennant le RCD. Le changement de technique

de forage et la mise en œuvre de la circulation inverse se sont

traduits par de nombreuses difficultés et modifications sur

l’outil. La profondeur de 50 m n’a pu être atteinte qu’au bout

de 8 jours, mais par la suite la profondeur de 76m a pu être

atteinte en quelques heures. Cependant à partir de cette

profondeur, l’argile compacte et collante s’est mise à obstruer

l’orifice d’aspiration, de telle sorte que, après plusieurs

tentatives et modifications, le forage a été arrêté à 79,5 m . A

ce stade, en attente de prise de décision, le forage a été

comblé par de la grave concassée (5/8mm) jusqu’à 13 m de la

surface. Ce temps d’attente a permis de reprendre les calculs

afin d’étudier l’opportunité de limiter la profondeur des

pieux.

Ainsi, on conclut que la méthode de forage classique au-

delà de 33m a montré des problèmes de maintien de la

verticalité du forage. Cette difficulté est due à la longueur du

« kelly », et du jeu qui pourrait avoir lieu entre les éléments

télescopiques notamment sous l’effet du poids important du

« buket » de 2m de diamètre. Cet aléa est accentué par le

manque de stabilité de la plateforme de travail, mise en place

sur le terrain support constitué de vase molle. Puis, la

méthode de circulation inverse a permis de corriger la dérive

du forage par rapport à la verticale. C’est pour cette raison

qu’il a été décidé de la conserver en dépit des difficultés

apparues.

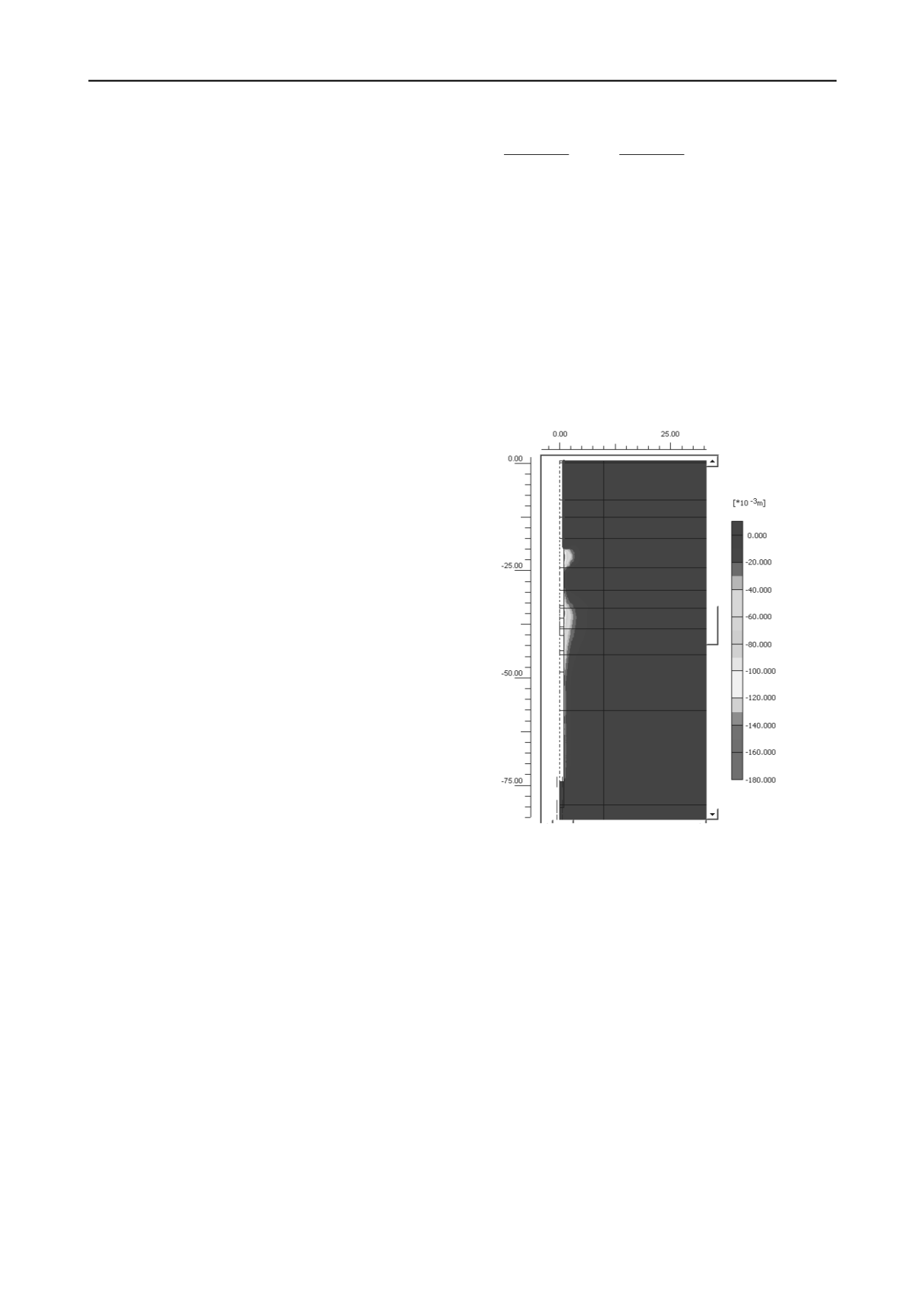

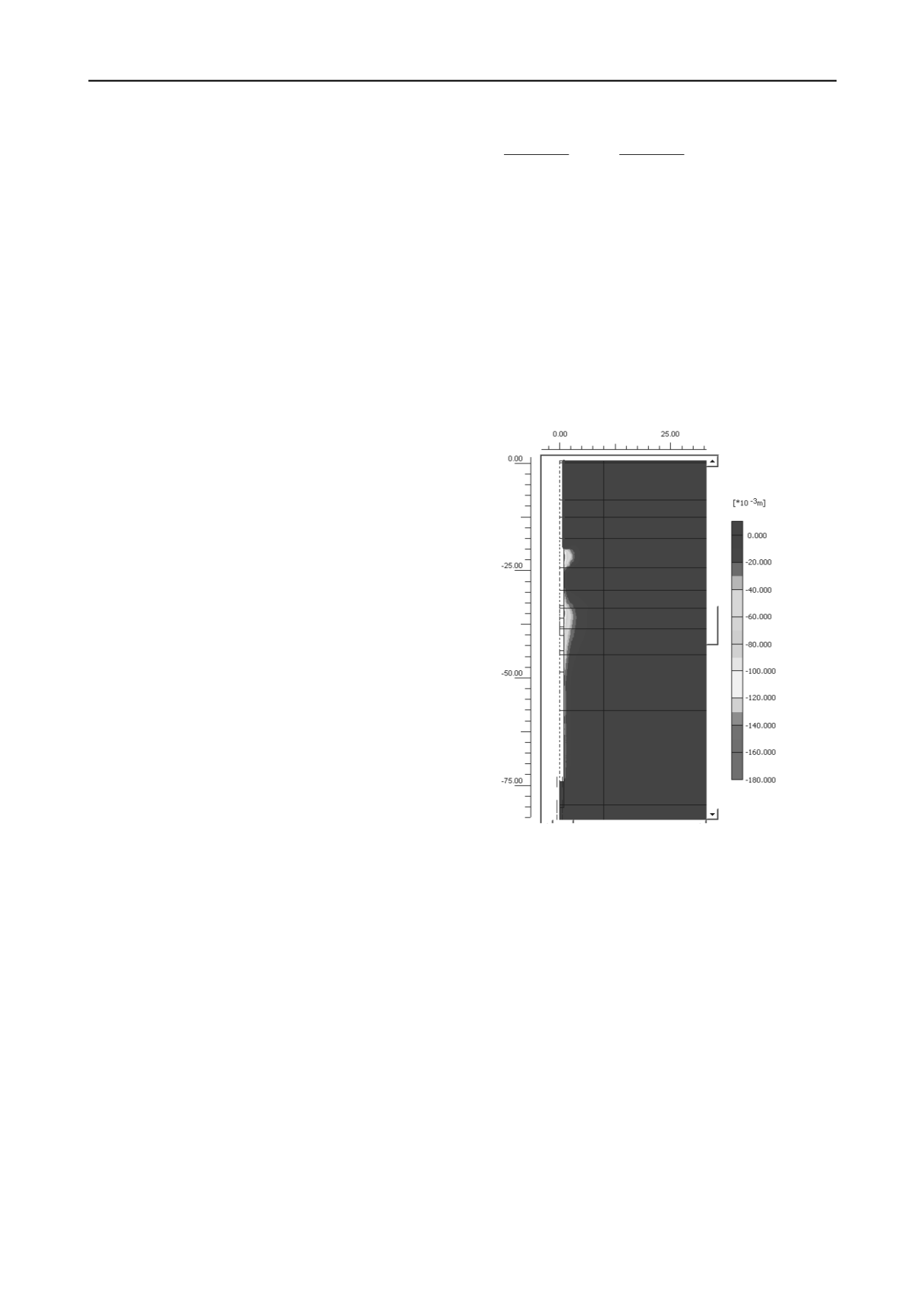

Figure 3. Déformation horizontale de la paroi du forage (max

174 mm)

3.1

Déplacements des parois du forage durant et après

l’excavation d’un pieu

Le profil et diamètre du forage ont été contrôlés à chaque

étape, par des mesures au « KODEN », qui donnent les

déformations en plusieurs points de la circonférence du

forage, mesurées en continue le long du forage. Il a été

constaté un resserrement de l’ordre de 25cm maxi sous boue

bentonitique.

Nous avons procédé à des simulations de cette

déformation moyennant un calcul EF avec le logiciel Plaxis

afin de déterminer un ordre de grandeur des déplacements de

la paroi du forage terminé et rempli de bentonite, puis par de

la grave concassée, dans les deux cas :

-

à court terme juste après l’excavation ;

-

à long terme une fois que toutes les surpressions

interstitielles dans les argiles autour de la paroi se sont

dissipées.

La déformation de la paroi est simulée dans le modèle

numérique de calcul à partir du module d’élasticité E :

-

à court terme E a été déduit du module pressiométrique

EM (Combarieu 2006) ;

-

à long terme E a été déduit de l’indice de gonflement au

déchargement C

s

mesuré par les essais oedométriques

(module consolidation de Plaxis).

)e (1 2.3

Cc *

0

;

)e (1 2.3

Cs 2 *

0

(1)

avec C

c

/C

s

=10

Les calculs EF d’un modèle axisymétrique (Figure 3),

donnent des valeurs faibles du déplacement de la paroi à court

terme (de l’ordre du cm à quelques cm au plus). En revanche,

à long terme les valeurs de ce déplacement dans les argiles

sont beaucoup plus fortes : 18 cm au maximum dans la partie

supérieure de la couche V et en moyenne 10 cm dans la partie

moyenne de la même couche V.

Le calcul pour les différentes phases, indique que le pieu

aurait subi une déformation maximale de 4 cm environ après

un jour d’attente sous confinement par de la boue

bentonitique. Elle concerne la partie supérieure de la couche

V pour laquelle le déplacement maximal à très long terme est

de 18cm, sous confinement par de la grave concassée.

Tous ces calculs, dont les résultats sont obligatoirement très

approximatifs, montrent que le forage de grand diamètre dans

l’argile, peut subir, durant la période de confinement sous

boue, des déplacements non négligeables suite au mécanisme

de relaxation du sol encaissant. Aussi, dans ces conditions, on

comprend que, si la période de forage du pieu sous boue est

trop longue, les couches compactes subjacentes (sable IV)

peuvent présenter un risque d’éboulement.

3.2

Effet de la relaxation du sol encaissant sur la portance

du pieu isolé

Afin de vérifier si la portance du pieu dont le sol encaissant

aurait subi une altération, nous avons supposé que ceci a un

effet direct sur le terme de frottement latéral q

s

qui est

fonction de la pression limite de terrain P

l

. Le terme de pointe

a été considéré peu affecté. Par mesure de sécurité, il a été

recommandé de procéder à des travaux d’injection de la

pointe.

Ainsi, le pieu G de la pile P12, a fait l’objet d’une

reconnaissance complémentaire basée sur un sondage

pressiométrique réalisé à proximité immédiate du pieu et un

deuxième sondage un peu plus loin dans une zone supposée

non affectée. Une étude paramétrique reliant un facteur de