1992

Proceedings of the 18

th

International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013

Ente les cotes 110.0 NGM et 64.0 NGM, les berlinoises et la

partie supérieure de la paroi moulée sont ancrées par 18 lignes

de tirants de longueur maximum 42 m.

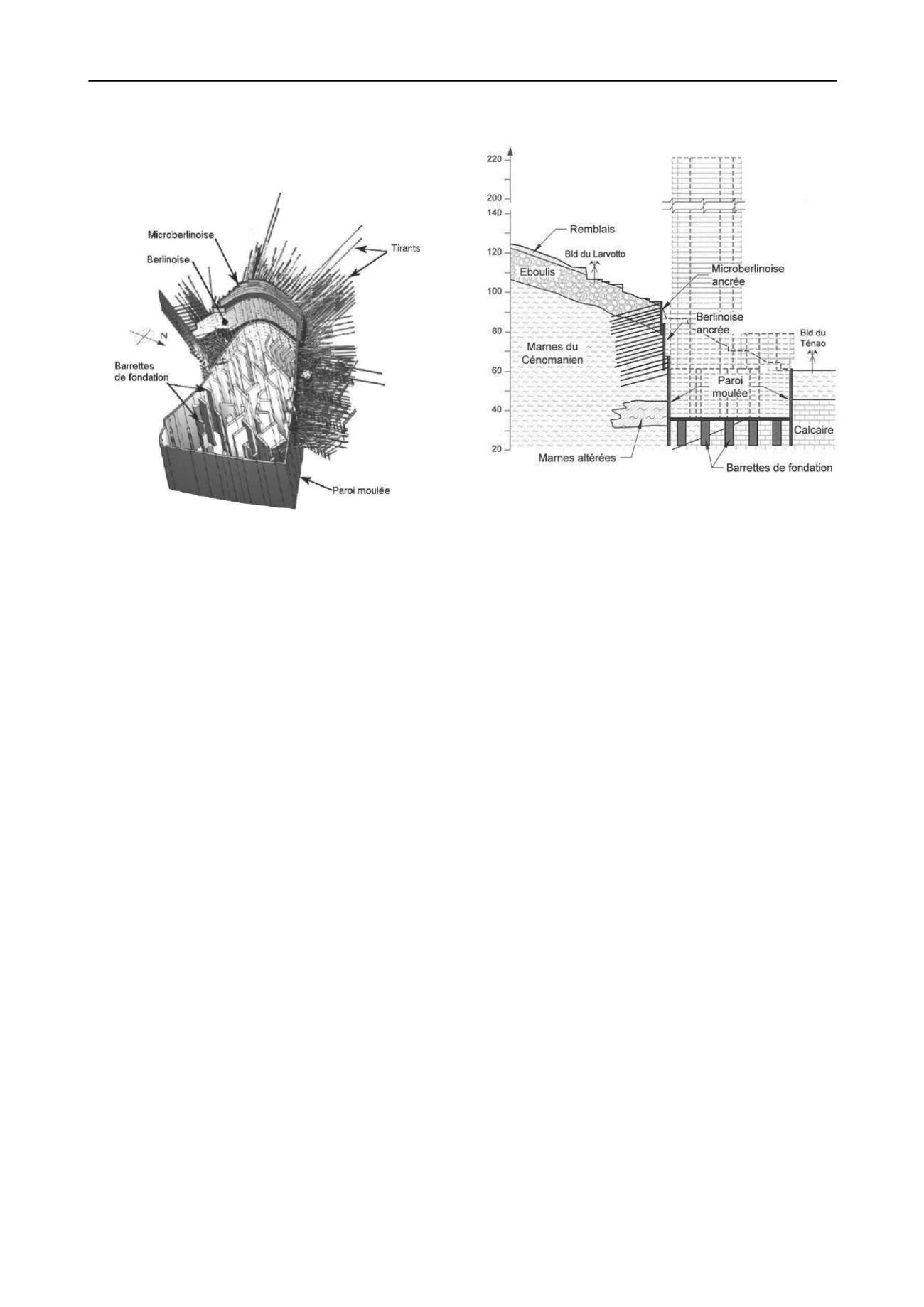

Figure 1 : Vue 3D des soutènements et fondations

A la cote 64.0/67.0 NGM, la dalle de couverture du parking

est coulée, après quoi la construction de la tour en up & down

peut débuter : il s’agit de construire simultanément la

superstructure et l’infrastructure, à raison de trois étages de

superstructure pour un niveau d’infrastructure en taupe, la paroi

moulée et ses contreforts prenant appui sur les dalles de sous-

sols coulées à l’avancement et portées par les barrettes de

fondations préfondées.

2.2

Le contexte géotechnique

Géologiquement la structure tectonique régionale est complexe :

l’ensemble du versant est constitué d’un système d’écailles, et

au droit du site on rencontre des marnes Cénomaniennes. Ces

dernières, qui ont déjà été à l’origine de difficultés lors de la

réalisation de grandes excavations à Monaco, constituent

l’essentiel des terrains à excaver, avec localement un substratum

calcaire, qui remonte à la faveur d’une faille. Notons que la

faille du Larvotto se situe légèrement en aval du site.

Le site a fait l’objet d’une importante reconnaissance, avec

environ 35 sondages, carottés, destructifs et pressiométriques,

sur des profondeurs atteignant couramment 90 m, et jusqu’à

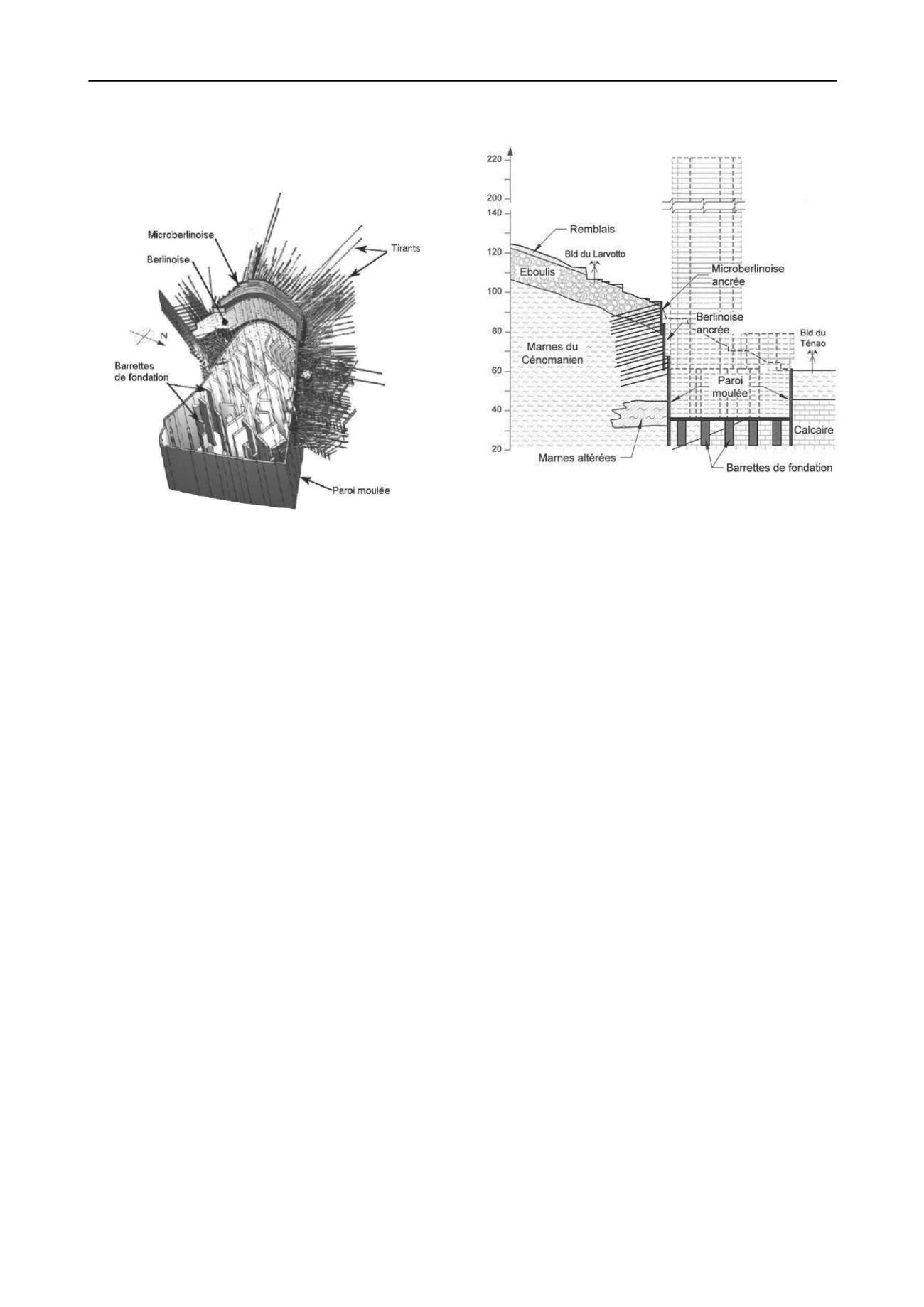

120 m. La Figure 2 montre une coupe transversale, mettant en

évidence la couche de colluvions épaisse de 25 m en amont du

site, puis les marnes du Cénomanien, plus ou moins

déstructurées, et localement les calcaires profonds.

On notera tout particulièrement la présence de niveaux

décomprimés dans les marnes, mis en évidence par leur

description sur carottes et par des modules pressiométriques très

faibles (< 50 MPa), alors qu’ils sont de l’ordre de 200 à

300 MPa dans les marnes saines. Cette conséquence probable de

la tectonique du site a été l’un des enjeux importants du projet

de soutènement.

L’hydrogéologie montre une nappe de surface dans les

éboulis, suivant la pente à 15-20 m sous le TN et une nappe

captive en charge dans les calcaires profonds. Mais les capteurs

de pression interstitielle dans les marnes montrent également

des valeurs de pression correspondant à la nappe de surface, et

ce au moins localement et temporairement : la conception du

projet a du également tenir compte de ces fortes charges

piézométriques.

Figure 2 : Profil géologique et projet

2.3

La conception des soutènements et fondations

La hauteur importante de la tour, et les actions qui en résultent

sur les fondations sous l’effet du vent et du séisme, ont nécessité

une étroite liaison entre les études de la structure et des

soutènements. En effet, la paroi moulée périphérique fonctionne

à la fois comme soutènement des terres et comme fondation de

la tour. Les effets de renversement sur la tour, notamment sous

séisme, mettent en traction la paroi moulée amont. Par ailleurs,

en phase de service, la tour doit être calculée sous l’hypothèse

d’une détente des tirants des berlinoises, les massifs de terre

s’appuyant directement sur le socle de la superstructure.

Pour ces diverses raisons, les soutènements ont fait l’objet de

plusieurs vérifications. En phase d’excavation, ils ont été

dimensionnés par la méthode classique des calculs au

coefficient de réaction, complétée par des calculs de stabilité

générale faisant intervenir la longueur des tirants. L’ensemble a

été conduit selon des profils transversaux bidimensionnels,

malgré le caractère fortement tridimensionnel du projet,

conduisant à une approche a priori sécuritaire.

En phase de service, pour vérifier le comportement de la

paroi moulée associée à la tour, un modèle 3D structurel des

infrastructures a été élaboré, sur lequel ont été appliquées les

poussées issues des calculs de soutènement au coefficient de

réaction, et les actions propres à la tour (vent, séisme, charges

verticales). Afin de prendre en compte l’effet des phases de

terrassement sur les sollicitations finales dans la paroi moulée, il

a été également introduit un cas de charge élémentaire

représentant le décalage de moment et d’effort tranchant dans la

paroi entre un calcul phasé et un calcul non phasé négligeant les

terrassements. Le modèle de l’infrastructure ainsi étudiée

fournit les cartographies d’armatures à prendre en compte dans

le dessin des cages de paroi moulée et conduit à un

dimensionnement rigoureux et optimum.

La méthodologie de construction de la tour en up & down

permet d’assurer la stabilité générale et de maîtriser au mieux

les modifications de contraintes dans le massif. En effet :

-

En phase de terrassement, le poids de la tour compense

partiellement le poids des terres excavées qui sont

stabilisatrices vis-à-vis des cercles de grand glissement ;

-

Les tassements se produisent au fur et à mesure de la

construction et sont compensés par le soulèvement du fond de

fouille.

Enfin, malgré le caractère de roche tendre des terrains, un

clouage vertical en fibres de verre a été nécessaire devant la

paroi moulée amont, afin d’améliorer la butée mobilisable lors

des dernières passes de terrassement où la paroi est soumises à