1993

Technical Committee 207 /

Comité technique 207

une poussée approchant les 1000 kPa dans les zones de marnes

altérées.

3 LES MODÉLISATIONS NUMÉRIQUES

3.1

Modélisation 3D globale sous CESAR 3D

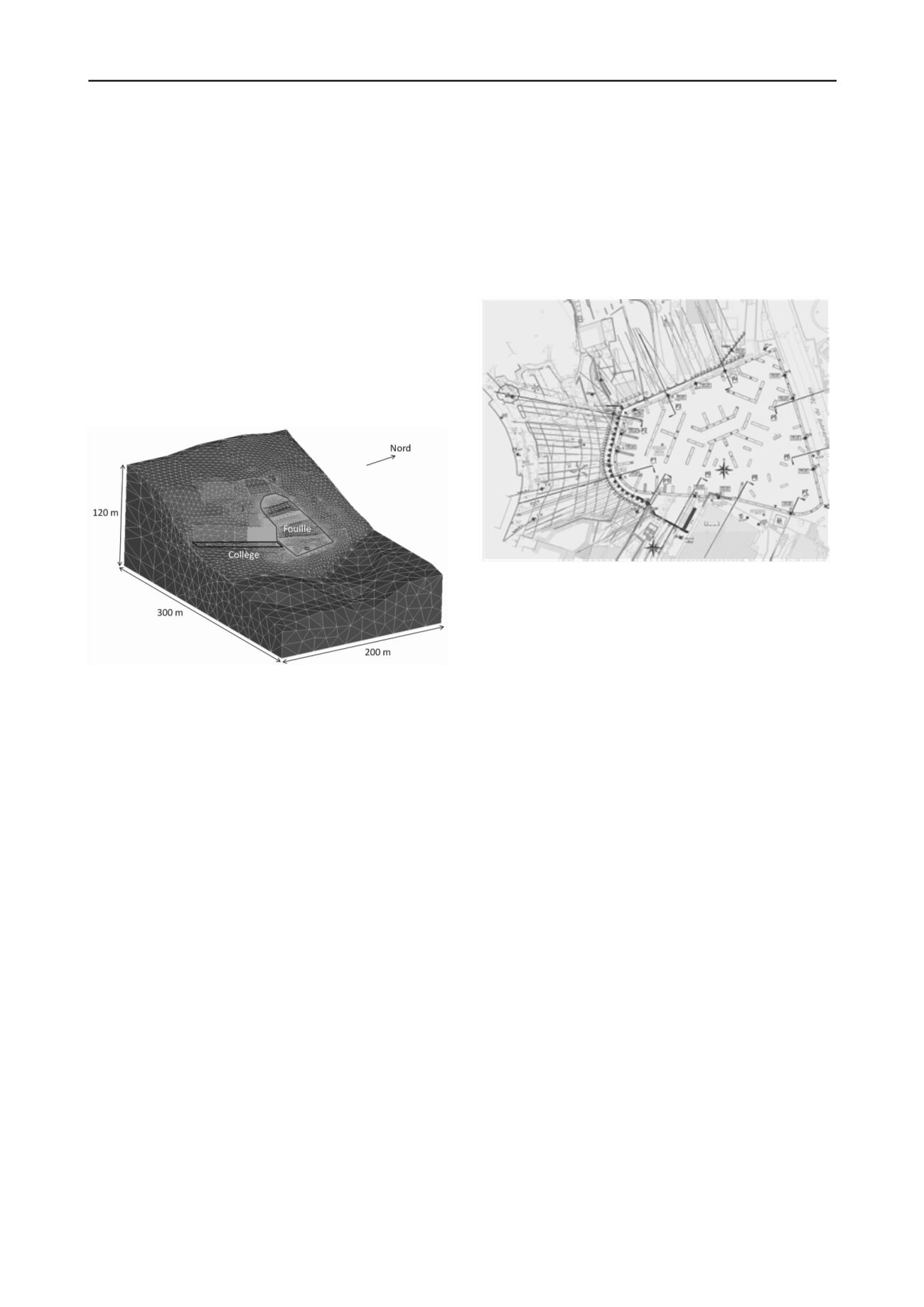

Après un premier modèle géotechnique tridimensionnel réalisé

par Coyne et Bellier dans le cadre des études de conception,

nous avons conduit, dès le démarrage des études d’exécution,

une nouvelle modélisation géotechnique 3D de l’ensemble du

projet, intégrant les interfaces géologiques, les avoisinants

existants et les nouvelles infrastructures, réalisée avec

CESAR 3D v5. Le modèle (Figure 5) comporte 57 phases de

calcul reproduisant toutes les étapes des travaux depuis

l’excavation des premières plateformes jusqu’à l’application des

charges de superstructures sur les barrettes de fondations.

Figure 3 : Vue du modèle 3D général

Les résultats mettent en évidence l’effet de voûte lié à la

forme de l’excavation et conduisent à des déplacements des

avoisinants de l’ordre de 5 mm en déplacement horizontal, et

presque toujours inférieurs à 5 mm en soulèvement. Les

déplacements calculés les plus importants sont situés près du

collège Charles III.

3.2

Modélisation 3D locale sous Plaxis 3D

Suite à un changement de méthode pour réaliser les

soutènements au niveau du collège, un autre calcul centré sur ce

bâtiment a été réalisé avec Plaxis 3D. Ce modèle « simplifié »

(Figure 4) ne comprend que les structures existantes du collège,

la variante de soutènement, et une moitié de l’excavation

principale. La stabilité de l’ensemble est assurée par les

conditions aux limites, et l’effet de voûte est reproduit par une

surcharge à l’arrière du modèle.

Les déplacements calculés restent comparables à ceux

obtenus précédemment et montrent que la nouvelle solution de

soutènement garantit bien la stabilité de l’ensemble.

3.3

Apport des modélisations

Ces modélisations 3D ont permis la prise en compte des

effets 3D tels que l’effet de voûte et la validation de systèmes de

soutènement complexes, notamment vis-à-vis des déplacements

des structures et des avoisinants. Le comportement fortement

3D de l’ouvrage est bien mis en évidence, avec notamment des

déplacements des soutènements de l’ordre de 10 mm au

maximum, très inférieurs aux 30 mm évalués par les calculs 2D

au modules de réaction.

En outre, une approche de la stabilité générale a pu être

conduite sur la base du modèle global, en affectant les

paramètres de résistance au cisaillement des terrains de

coefficients réducteurs partiels, et en vérifiant l’équilibre

numérique du modèle avec ses caractéristiques réduites.

4 L’APPLICATION DE LA MÉTHODE

OBSERVATIONNELLE

4.1

Auscultation mise en œuvre

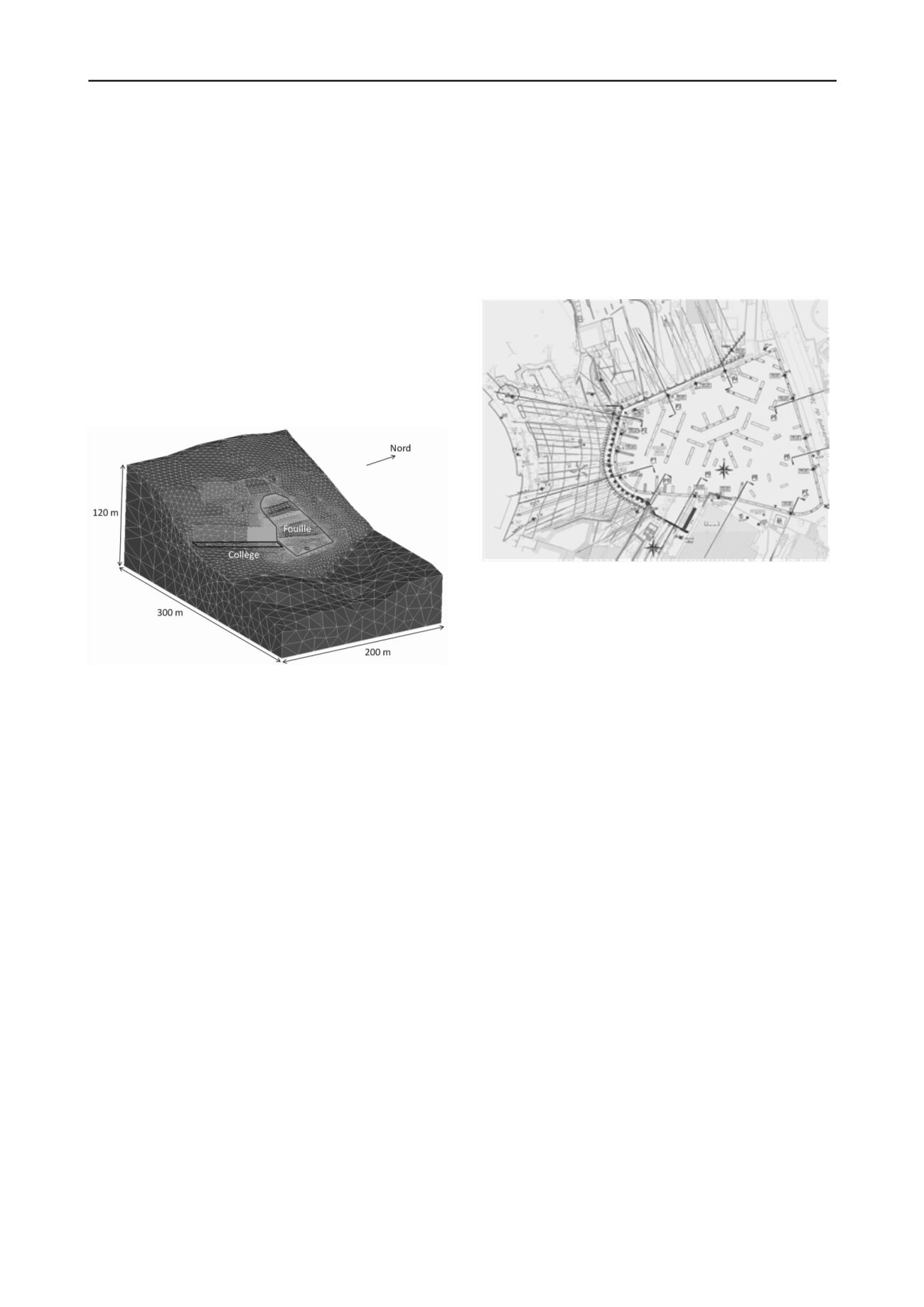

L’auscultation de l’ouvrage et de ses avoisinants est organisée

selon 10 profils verticaux (3 à l’amont côté ouest, 3 côté collège

au sud, 2 côté Nord et 2 à l’aval côté Est) tel qu’illustré sur

Figure 4. Sur chacun de ces profils, les différents instruments de

mesures permettent de recouper les informations.

Figure 4 : Vue en plan du projet et des profils d’auscultation

La mise en place du dispositif d’auscultation de l’ouvrage et de

ses avoisinants s’est faite de manière progressive :

-

En premier lieu, dès le début des travaux, les avoisinants

(villas et immeubles aux alentours, collège Charles III, paroi

moulée amont du collège) ont été équipés de cibles

topographiques ; des inclinomètres profonds ont été réalisés

dans le terrain (jusqu’à 80 m de profondeur) à l’amont et

autour de l’emprise de la future fouille, et une dizaine de

piézomètres a également été réalisée tout autour de la fouille ;

-

Puis les ouvrages ont été équipés au fur et à mesure de la

réalisation : mise en place d’inclinomètres noyés dans les

micropieux, pieux et paroi moulée, de cibles topographiques,

d’extensomètres de forages, de cellules dynamométriques en

tête de tirants, ainsi que de jauges de contraintes dans les

barrettes et certaines dalles. L’auscultation des avoisinants a

également été renforcée tout au long du chantier avec l’ajout

de cibles complémentaires et de fissuromètres dans les zones

ayant subi des déplacements au cours de travaux.

Pour les profils les plus hauts côté amont, 3 séries

d’inclinomètres sont placées en recouvrement relatif sur la

microberlinoise, la berlinoise et la paroi-moulée, de façon à

reconstituer un profil inclinométrique complet intéressant les

divers soutènements. Ils sont également équipés d’environ

7 cellules de charges sur les têtes de tirants, réparties sur les

18 lits.

Les cibles topographiques sont elles aussi disposées le long

des profils à raison d’une cible toutes les 2 passes de

terrassement soit environ une cible tous les 5 mètres, avec une

cible en tête de chaque ouvrage.

Les extensomètres de forage sont pour certains ancrés à une

profondeur de 60 m à l’arrière du soutènement, au-delà des

tirants les plus longs, avec une ancre tous les 10 m.

Inévitablement un certain nombre d’instruments situés dans

le terrain à l’amont du projet a été détruit au moment de la

réalisation des tirants de la berlinoise, et a dû être remplacé.

C’est notamment le cas des piézomètres, qui ont été remplacés

le plus souvent par des capteurs de pression interstitielle.