342

Proceedings of the 18

th

International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013

Proceedings of the 18

th

International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013

2 MATÉRIAUX ET MÉTHODE

2.1.Matériaux

Il s’agit d’un limon traité à la chaux provenant d’un remblai

expérimental compacté in situ.

La chaux utilisée est une chaux vive calcique CL 90-Q fournie

par Lhoist, conforme à la norme EN 459-1.

Les caractéristiques physico-chimiques du matériau sont

résumées dans le tableau 1.

2.2.Méthodes

Pour la mesure du comportement du matériau en petites

déformations, deux techniques expérimentales ont été testées:

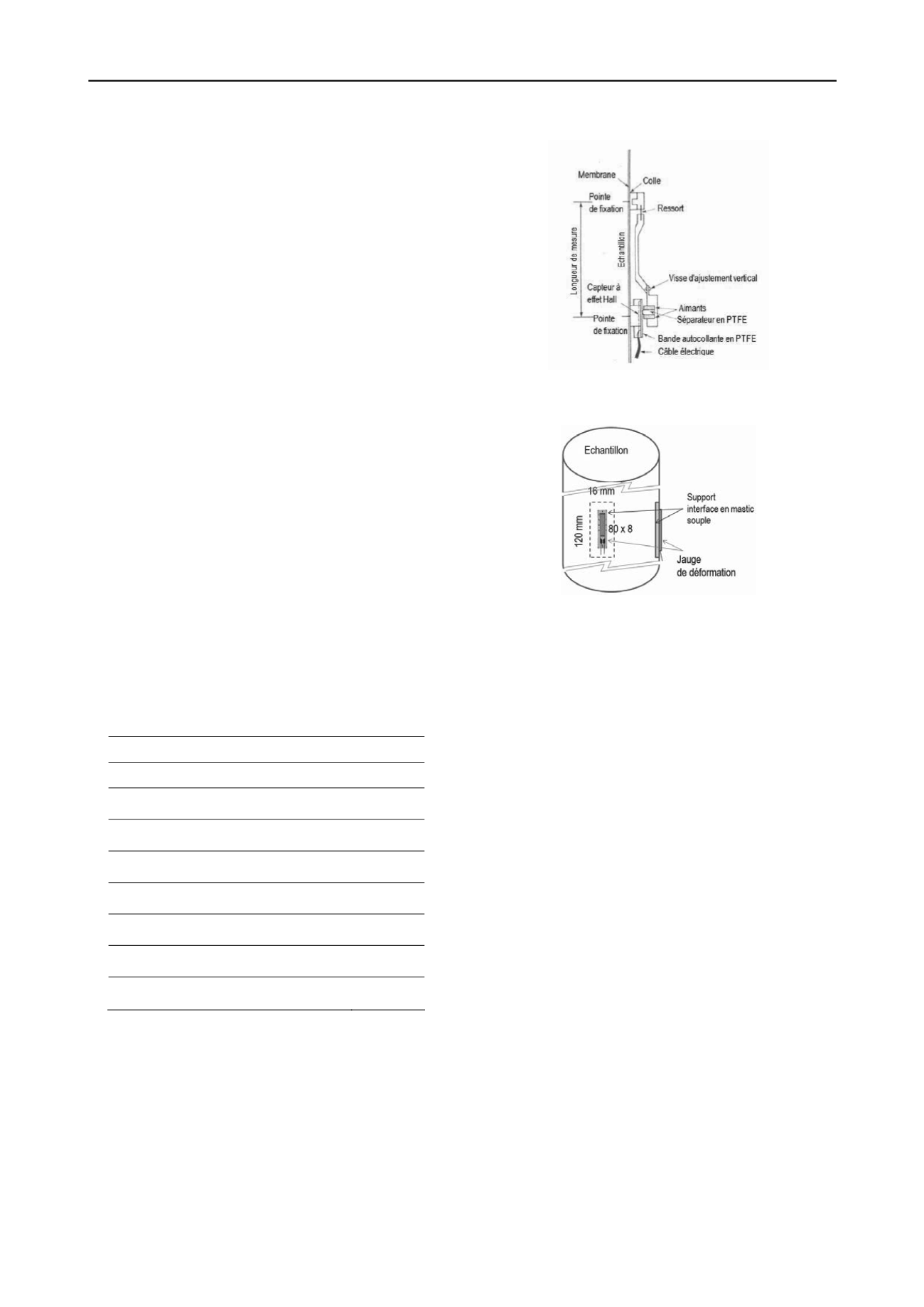

La première technique est basée sur l’utilisation de capteurs

à effet Hall, composés d’une plaque dans laquelle on fait

circuler un courant électrique tout en mesurant la différence de

potentiel sur une ligne transversale à la circulation du courant

(Figure 1). Si un champ magnétique normal à la plaque est

appliqué, les électrons du courant seront déviés vers l’un ou

l’autre des points dont on mesure le potentiel, créant ainsi une

accumulation de charges en ce point et donc une tension

mesurable (Dufour-Laridan 2001).

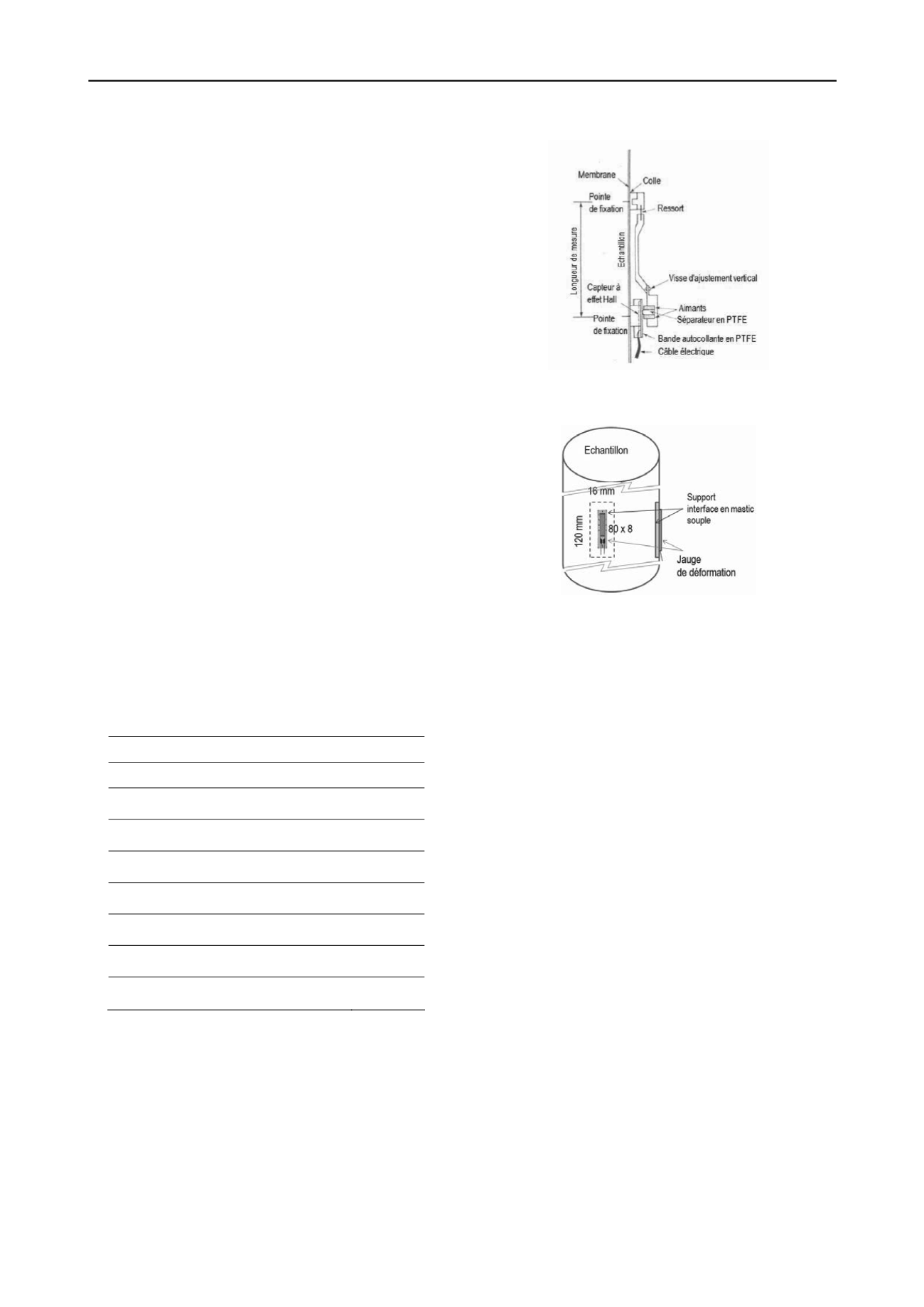

La seconde technique est basée sur l’utilisation de jauges de

déformation. Il s’agit de composants électroniques ayant une

résistance variable en fonction de leur élongation dans la

direction de mesure. L’originalité de cette technique est que les

jauges sont collées à même le matériau. Le problème posé

habituellement avec les géomatériaux dont la nature granulaire

ne permet souvent pas de collage direct a été résolu en réalisant

à la surface du matériau une interface très souple dans la zone

de mesure sur laquelle vient se coller la jauge. L’interface est

composée d’un mastic étalé dans une rainure préalablement

taillée dans le matériau. La figure 2 présente un schéma de

principe de cette technique.

Tableau 1. Caractéristiques physico-chimiques du limon naturel et traité

la chaux

à

Limon naturel

Passants à 80

m (%)

98

Valeur de bleu de méthylène (g/100g)

2.50

Indice de plasticité (%)

7 à 8

Teneur en eau à l’échantillonnage (%)

17.9

Limon traité à 2.5% de chaux

Teneur en eau finale (%)

19.5

Densité sèche après compactage (g/cm

3

)

1.68

Taux de compactage (%

d OPN

)

97

3 COMPARAISON DES DEUX TECHNIQUES

Des essais ont été réalisés sur un échantillon prélevé depuis un

remblai expérimental constitué de limon traité à la chaux

compacté et âgé de 180 jours (Tableau 1). L’échantillon de 80

mm de diamètre et 160 mm de hauteur, est équipé des deux

capteurs de proximité pour la mesure locale de la déformation

axiale : deux capteurs à effet Hall et deux jauges de déformation

diamétralement opposées. Pris séparément, les deux capteurs à

effet Hall et les deux jauges donnent des réponses quasi

identiques. En revanche, on constate une différence de réponse

entre les capteurs à effet Hall et les jauges de déformation.

Figure 1. Principe de fixation d’un capteur à effet Hall sur l’échantillon

Figure 2. Principe de fixation d’une jauge de déformation sur

l’échantillon

Les résultats comparatifs entre la jauge et le capteur à effet

Hall sont représentés dans les plans [temps ; déplacement axial]

et [déformation axiale ; déviateur de contrainte], et ce, pour

deux contraintes de confinement différentes (Figure 3).

On constate pour les deux contraintes de confinement que le

capteur à effet Hall mesure des amplitudes de déformation plus

importantes que la jauge. Par ailleurs, on remarque que la

réponse de la jauge est quasi instantanée lors des cycles de

décharge-recharge, alors que le capteur à effet Hall affiche un

retard dans sa réponse matérialisé par des pics légèrement

arrondis dans le plan [temps ; déformation axiale],

contrairement aux pics vifs des jauges. L’interprétation de ces

résultats dans le plan [déformation axiale ; module d’Young]

(Figure 4) montre que les modules élastiques donnés par la

jauge sont nettement supérieurs (environ trois fois) à ceux

donnés par le capteur à effet Hall. Par ailleurs, la mesure des

vitesses de propagation des ondes sonores sous confinement nul

donne un module du même ordre de grandeur que celui donné

par la jauge.

Ce constat permet de remettre en cause le bon

fonctionnement du capteur à effet Hall. En effet, la fixation de

ce capteur est basée sur l’introduction d’épingles métalliques

dans un matériau compacté et rigidifié après 180 jours par le

traitement à la chaux. Cette opération est délicate et génère

généralement des trous de diamètre légèrement supérieur à celui

des épingles, ce qui se traduit par un léger jeu des points de

fixation qui peut avoir des conséquences importantes sur la

réponse du capteur.

Dans ce qui suit, nous avons sélectionné et retenu le capteur

basé sur les jauges de déformation et qui semble plus fiable et

conforme aux mesures des vitesses des ondes sonores.

4 RÉSULTATS

Ces résultats concernent des essais triaxiaux en petites

déformations à teneur en eau constante sur des échantillons non

saturés. Les contraintes de confinement varient de 0 à 300 kPa.

Pour chaque contrainte de confinement, des chargements

cycliques sous des déviateurs de plus en plus importants avec