3209

Technical Committee 307 /

Comité technique 307

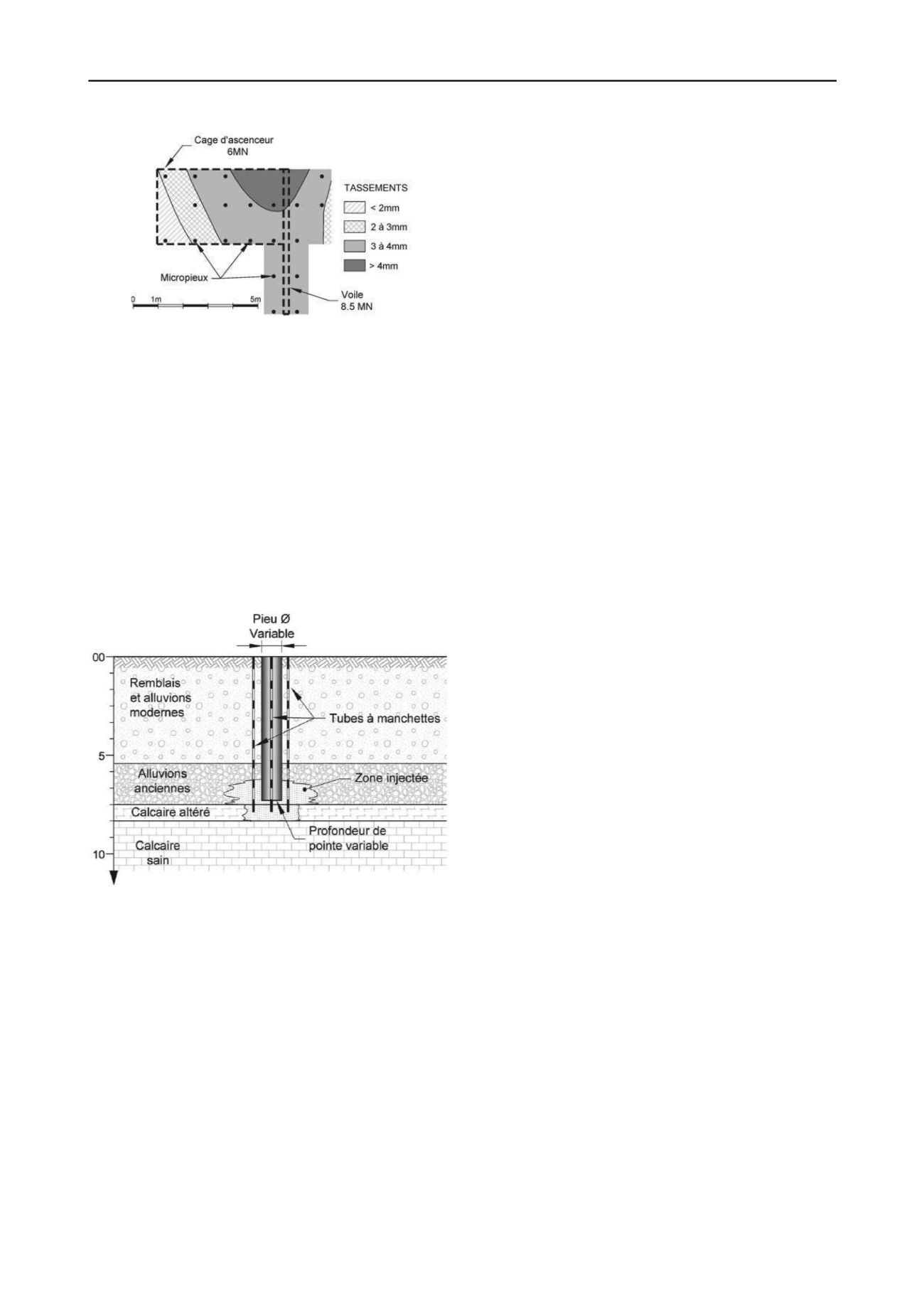

Figure 2

:

Carte de tassements calculés

3 RÉHABILITATION DU SECTEUR EST DU CAMPUS

DE JUSSIEU

Pour ce projet, la problématique était assez différente, dans la

mesure où la construction nouvelle n’apportait pas de

suppléments de charges sur les fondations par rapport à la

construction ancienne. Les bâtiments datant des années 1970 se

sont avérés fondés sur des pieux de 0.5 à 0.8 m de diamètre et

d’environ 8 à 9 m de profondeur.

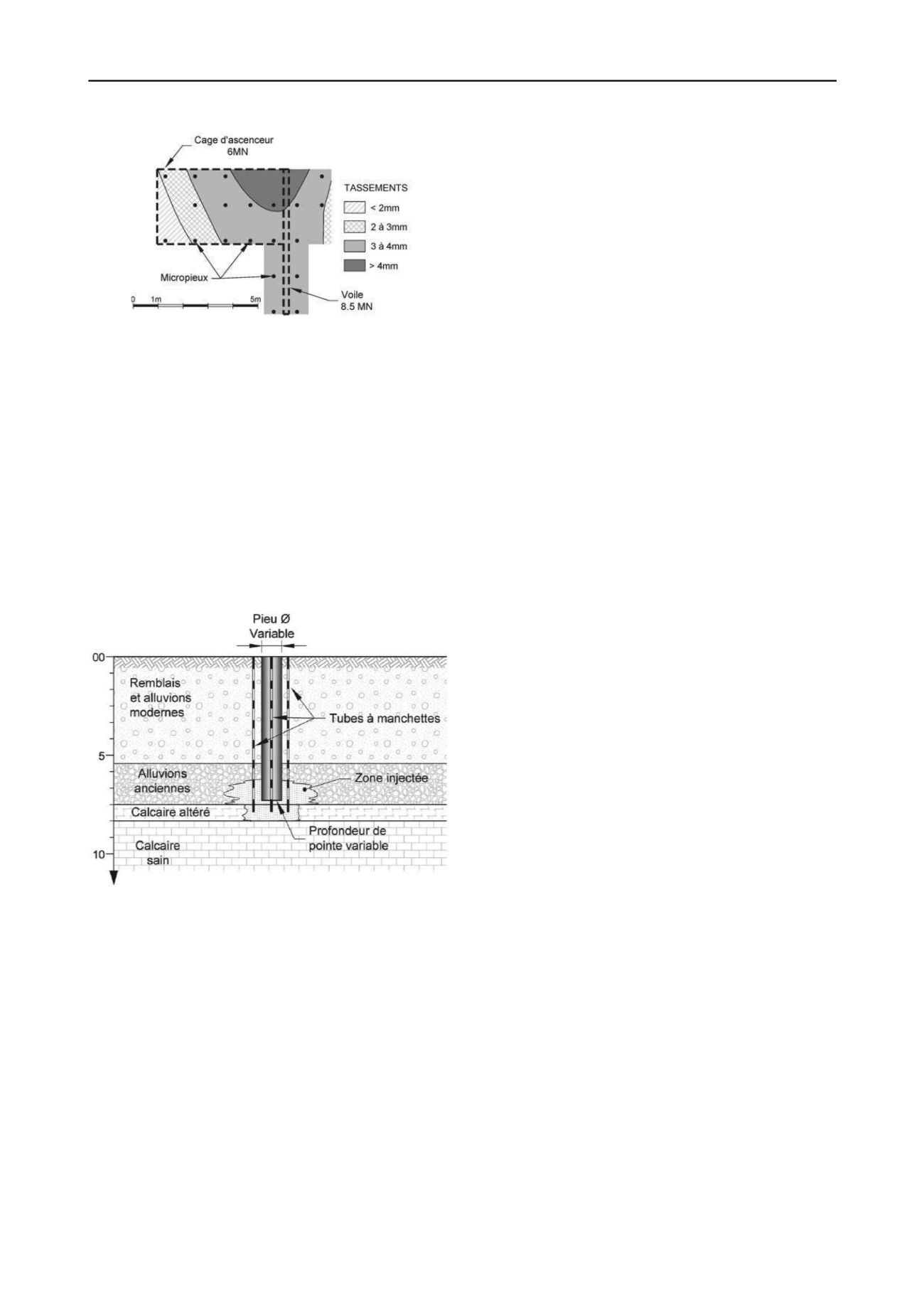

La Figure 3 montre que les pieux traversent 4 à 7 m de

remblais et alluvions récentes limoneuses, puis 3 à 4 m

d’alluvions anciennes sablo-graveleuses, de façon à venir

« s’ancrer » sur l’horizon sous-jacent de calcaire grossier. Mais

en pratique cet ancrage n’est pas toujours assuré, et la portance

des pieux est donc variable.

Figure 3 : coupe type des terrains et des principes de confortement

Ainsi dans le cadre de la réhabilitation de ce bâtiment, il a

fallu « remettre à niveau » les niveaux de sécurité des

fondations des différents appuis, ce qui a conduit à développer

une méthodologie de projet suivant les différentes phases

suivantes :

1. Des investigations des pieux existants, par exploitation

des données d’archives et des puits de reconnaissance pour en

déterminer le diamètre, complétées par méthodes géophysiques

(impédance mécanique et sismique parallèle) pour en

déterminer la longueur. Ces investigations ont montré que les

pieux descendaient « plus ou moins » jusqu’au calcaire grossier,

mais pas toujours avec un ancrage suffisant.

2. Des reconnaissances géotechniques et une réévaluation de

la portance des pieux, avec les méthodes et moyens

« modernes », afin de déterminer quels étaient les pieux à

renforcer : essais pressiométriques de qualité, plots d’essais de

traitement de terrain par injection sous la pointe, essais de

chargements statiques de pieux avant et après injection, puis

enfin calculs de pieux avec une approche en déformations et pas

seulement en capacité portante, et enfin comparaison entre les

résultats des modélisations et ceux des essais en vraie grandeur.

Ces premières comparaisons montraient en général que le

comportement réel des pieux avant injection était beaucoup plus

favorable que prévu, ce qui a conduit à faire de nombreuses

retro-analyses pour finalement conclure à la nécessité de

majorer les hypothèses géotechniques de frottement latéral par

rapport aux règles usuelles.

Par ailleurs lors des essais de chargement après injection en

pointe de pieu, l’un des pieux d’essai s’est rompu,

correspondant à un dépassement de la contrainte admissible du

béton du pieu, tandis que l’autre a montré un comportement

largement amélioré par rapport à celui avant injection.

Cet ensemble d’essais et modélisations a permis de préciser

quels étaient les pieux à renforcer, à valider la méthode de

renforcement par injection sous la pointe, et à définir des

hypothèses de calculs réalistes pour le projet final.

3. une revue des différentes méthodes de renforcement des

pieux existants, micropieux, jet-grouting, injection en masse.

Une analyse des avantages et inconvénients de chaque procédé

a été conduite selon une approche multicritère, intégrant les

conditions de mise œuvre, les risques de désordres sur la

structure existante lors de leur mise en œuvre, la fiabilité du

résultat, et bien sûr les coûts et délais

Ces approches ont conduit à retenir finalement la solution de

traitement par injection en masse (Figure 3), validée par des

plots d’essai qui ont été rigoureusement suivis, et complétée par

des essais de chargement des pieux avant et après injection.

L’ensemble de la démarche, avec notamment des approches

du comportement des pieux en déformations, a permis de

réduire au stade projet d’environ 30 % le nombre total de pieux

à traiter (environ 480). Les études détaillées d’exécution

devraient encore conduire à une réduction très importante de

fondations traitées.

4 RÉHABILITATION EN DATA CENTER D’UN ANCIEN

CENTRE DE TRI POSTAL À PANTIN

Il s’agit toujours de la même problématique que pour les projets

précédents : réhabiliter un bâtiment existant R + 5 avec un

niveau de sous-sol, construit en 1973 et d’une emprise de 160 x

50 m, fondé sur 250 pieux environ, et qui devait être transformé

en Data Center, avec une forte augmentation des descentes de

charges.

Le contexte géologique comporte environ 6 m de remblais

et limons, surmontant 3 à 4 m de marnes infra-gypseuses puis le

calcaire de Saint-Ouen, les pieux étant ancrés dans l’un ou

l’autre de ces deux derniers horizons,

Comme pour les cas précédents, la démarche suivie à

conduit à identifier la géométrie des pieux existants et leur

capacité portante. En l’absence de données d’archives, il a été

procédé à des investigations des pieux existants par forages et

méthodes géophysiques, qui ont permis d’établir la base de

toute l’approche de conception de réutilisation des pieux

existants, à savoir leur géométrie : il s’avère que leur diamètre

est de 1.2 m et que leur profondeur est variable entre 9 et 11 m

environ, c'est-à-dire que leur pointe se situe au voisinage de

l’interface Calcaire de Saint-Ouen / sables de Beauchamp.

La vérification de la résistance à la compression simple R

c

du béton des pieux a été faite par prélèvement de carottes de

béton et essais sur échantillons. On a ainsi pu vérifier que le

béton des pieux était de très bonne qualité avec des valeurs

moyennes de R

c

de l’ordre de 40 MPa.

Enfin les analyses de la capacité portante des pieux existants

ont été faites à partir de nouvelles reconnaissances

géotechniques : il s’est avéré qu’une proportion importante des

pieux ne présentait pas la sécurité règlementaire. En effet les

premiers calculs montraient que, selon les normes actuelles, et

avec les hypothèses géotechniques déduites des essais, le