3181

Technical Committee 307 /

Comité technique 307

Dans le cas du traitement au produit enzymatique et à 2,0 % de

lignosulfonate, le compactage peut avoir lieu à une teneur en

eau de 11,5 % au lieu de 14,0 % ce qui représente une économie

d’eau de 44,5 m

3

pour 1000 m

3

de sol compacté.

Les résultats expérimentaux ont montré qu’il était possible,

grâce aux traitements, d’atteindre un objectif de compactage

donné pour une teneur en eau moindre ce qui permet de réaliser

une économie d’eau. Toutefois, les étapes de production des

substances utilisées, leur transport et leur mise en œuvre

génèrent des impacts environnementaux qu’il est nécessaire

d’évaluer sur l’ensemble des étapes du cycle de vie de

l’ouvrage. L’objectif principal de la partie suivante est ainsi de

définir dans quelle mesure les variantes traitées induisent une

réduction de l’impact environnemental global par rapport à la

mise en œuvre du sol non traité.

4 ANALYSE EN CYCLE DE VIE D’UN REMBLAI

TRAITÉ

La démarche appliquée est celle définie dans les normes

régissant l’analyse du cycle de vie. Le principe consiste à

quantifier les intrants pour un système donné puis à calculer

l’impact environnemental associé grâce aux données

d’Inventaire du Cycle de Vie de ces intrants (ICV). L’impact

environnemental est alors évalué à l’aide d’une méthode de

calcul de l’impact. Au cours de cette étude, la méthode utilisée

par la norme NF P 01-010 (AFNOR, 2004) est appliquée.

4.1

Définition du système

Le système étudié est un remblai dont la masse volumique sèche

visée est de 1,78 Mg/m

3

. La teneur en eau initiale du sol est

supposée être de 9,0 % ce qui permet de se situer dans un

contexte où les traitements présentent les meilleurs avantages

(Figure 2). L’IPI minimal requis est fixé à 10 pour assurer une

bonne traficabilité des engins de chantier. L’unité fonctionnelle

choisie correspond à un volume compacté de 1000 m

3

.

Définir le système revient à différencier les processus qui sont

pris en compte dans l’étude et ceux qui en sont exclus. Au cours

de cette étude, une démarche comparative a été adoptée ce qui a

permis de réaliser un certain nombre de simplifications en ne

considérant que les étapes qui diffèrent entre les variantes. Par

exemple, l’ensemble des étapes préparatoires au chantier, les

étapes d’extraction ou encore de transport du sol n’ont pas été

prises en compte dans le calcul des impacts environnementaux

car ces étapes sont identiques pour toutes les variantes.

4.2

Calcul des intrants

Les intrants considérés sont l’eau, les produits de traitement et

les carburants. Les quantités des autres intrants (volume de sol

par exemple) sont identiques pour toutes les variantes ce qui

permet de les retirer du système.

La quantité d’eau requise est directement calculée à partir de la

différence entre la teneur en eau initiale et finale. L’ICV de la

production de l’eau dépend principalement de son origine. Par

exemple, l’eau peut être prélevée sur des réseaux d’eau potable,

dans des cours d’eau, ou encore être pompée dans un forage. Il

est également possible d’anticiper les besoins en eau du chantier

en créant des bassins pour y stocker les eaux de pluie. Compte

tenu de la diversité des approvisionnements possibles et du

manque de données statistiques relatives aux prélèvements

d’eau sur chantiers, l’impact environnemental associé à l’étape

de prélèvement de l’eau ne sera pas pris en compte et devra être

discuté dans une étude de sensibilité.

Les quantités de produit enzymatique et de lignosulfonate

requises sont directement calculées en considérant le volume de

sol à traiter et les dosages appliqués. L’ICV du produit

enzymatique n’est cependant pas disponible. Des hypothèses de

substitution ont donc été être prises. Il a notamment été montré

que le produit enzymatique possède des propriétés similaires à

celles du Sodium Dodécyl Sulfate, un tensioactif courant, et

qu’il agirait sur les sols selon un mécanisme similaire (Blanck

et

al.

2012). L’ICV du produit a donc été assimilé à celui du SDS

dont l’ICV est connu (Stalmans

et al.

1995, Hirsiger et Schick

1995).

L’ICV du lignosulfonate est issu d’une étude réalisée par

Modahl et Vold (2011) à partir des données obtenues pour une

usine située à Sarpsborg en Norvège.

Les étapes de transports consomment deux types de carburants :

du diesel pour les poids lourds effectuant les transports routiers,

et du fuel lourd pour les cargos chargés du transport maritime

nécessaire à l’importation du produit enzymatique depuis les

Etats-Unis. Connaissant la consommation de carburants

nécessaire au transport des différents intrants, l’ICV de cette

étape peut être calculé à partir des données du fascicule

FD P01-015 (AFNOR, 2006). Quant à la consommation des

engins de chantier, elles sont issues du retour d’expérience de

DTP Terrassement.

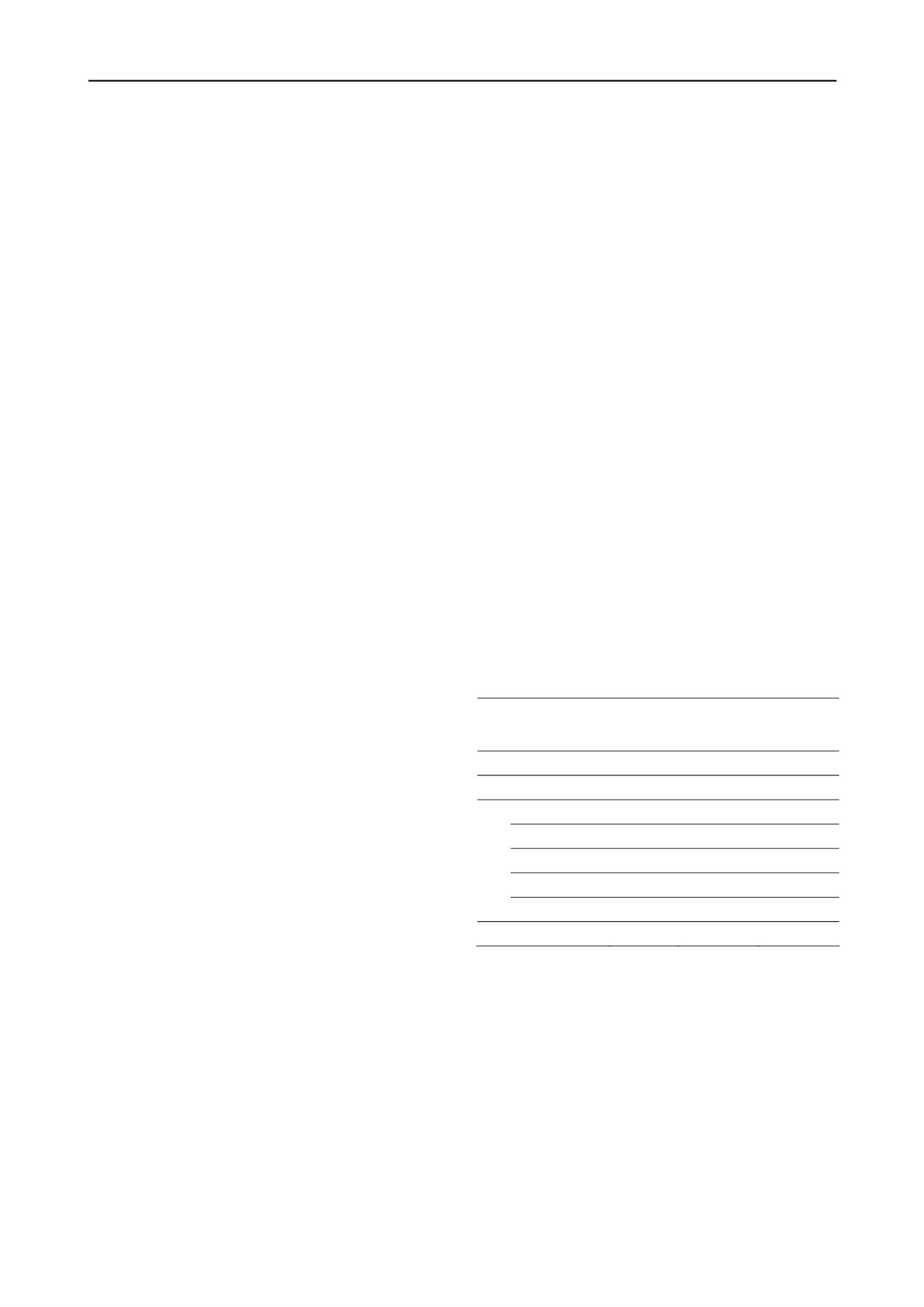

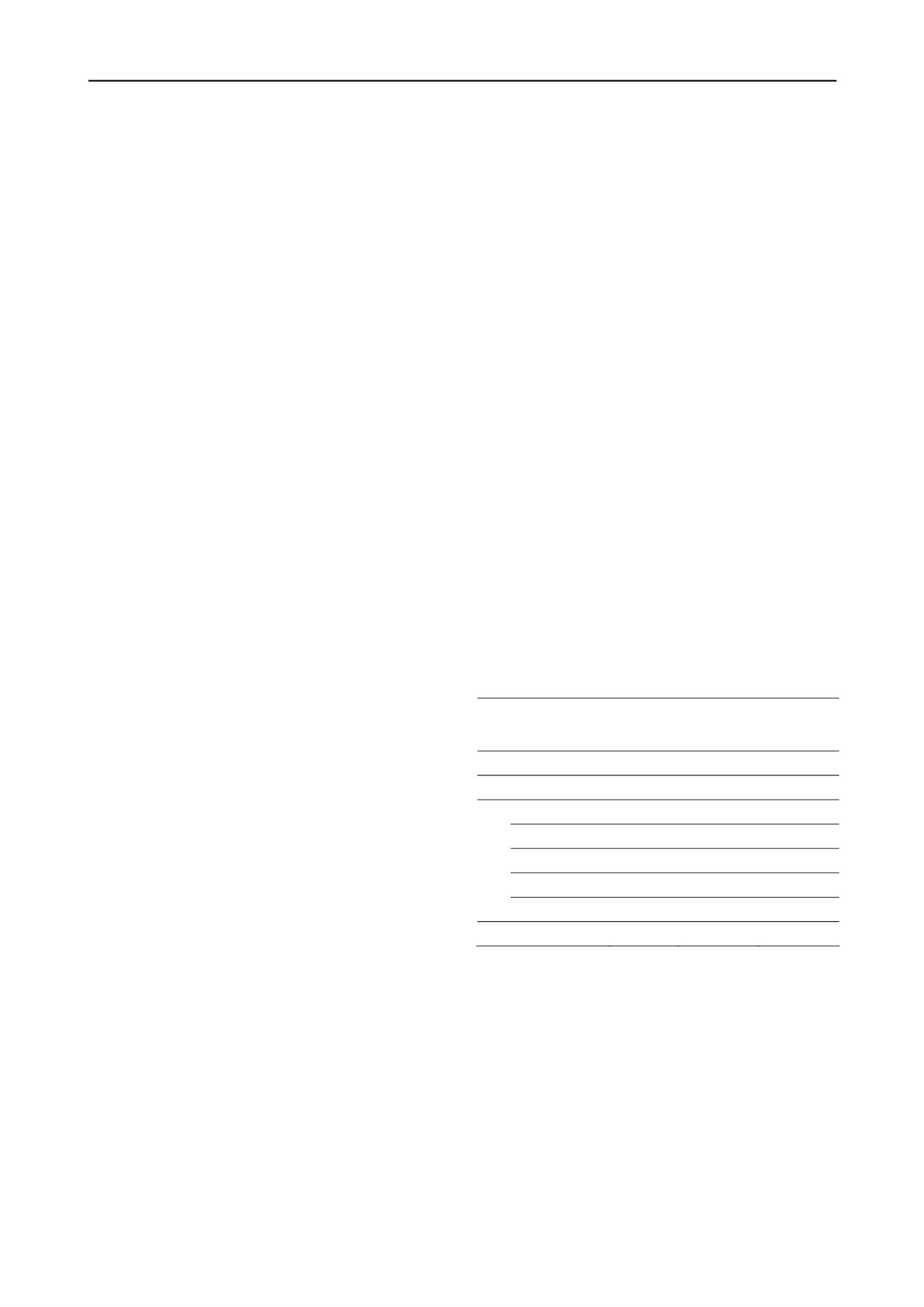

Pour chacune des variantes, les intrants calculés sont résumés

dans le tableau 1. Les résultats mettent par exemple en évidence

que les variantes traitées consomment moins d’eau par rapport à

la variante non traitée (44 500 L au lieu de 89 000 L). Pour le

traitement au produit enzymatique, la consommation du

pulvimixeur est deux fois moindre en comparaison avec la

variante non traitée car une seule passe suffit pour effectuer le

traitement contrairement à la variante non traitée où

l’humidification doit être réalisée en deux passes. Le traitement

au lignosulfonate nécessite quant à lui l’apport d’une masse de

35 600 kg de lignosulfonate dont le transport représente une

consommation de carburant estimée à 379 L.

Tableau 1. Comparaison des intrants du système pour les trois variantes

tudiées.

é

Intrant

Non traité

0,002 %

Produit

enzymatique

2,0 %

Lignosulf.

Eau (L)

89 000

44 500

44 500

Produit (kg)

-

35,6

35 600

Camion

-

2

379

Arroseuse

5,2

2,9

2,9

Pulvimixeur

456

228

456

Compacteur

30

30

30

Diesel (L)

Épandeur

-

-

2,9

Fuel lourd (kg)

-

0,7

-

4.3

Calculs des impacts environnementaux

Pour le traitement au produit enzymatique (Figure 3), le calcul

des indicateurs des 10 catégories d’impact proposés dans la

norme NF P 01-010 montre que la variante traitée présente des

impacts réduits dans 7 catégories sur 10 (consommation de

ressources énergétiques, épuisement de ressources naturelles,

consommation d’eau, changement climatique, formation

d’ozone atmosphérique, pollution de l’air, pollution de l’eau).

La consommation d’énergie est par exemple réduite de plus de

40 % et passe de 18,8.10

3

MJ à 10,7.10

3

MJ si le traitement au

produit enzymatique est mis en œuvre. Au contraire, pour trois

catégories, l’impact est augmenté, la production de déchets et la

destruction de l’ozone stratosphérique en tête, suivie de

l’acidification atmosphérique. Au-delà des valeurs calculées, il

est nécessaire de se poser la question du caractère significatif

des écarts observés. En effet, pour la production de déchets par