1932

Proceedings of the 18

th

International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013

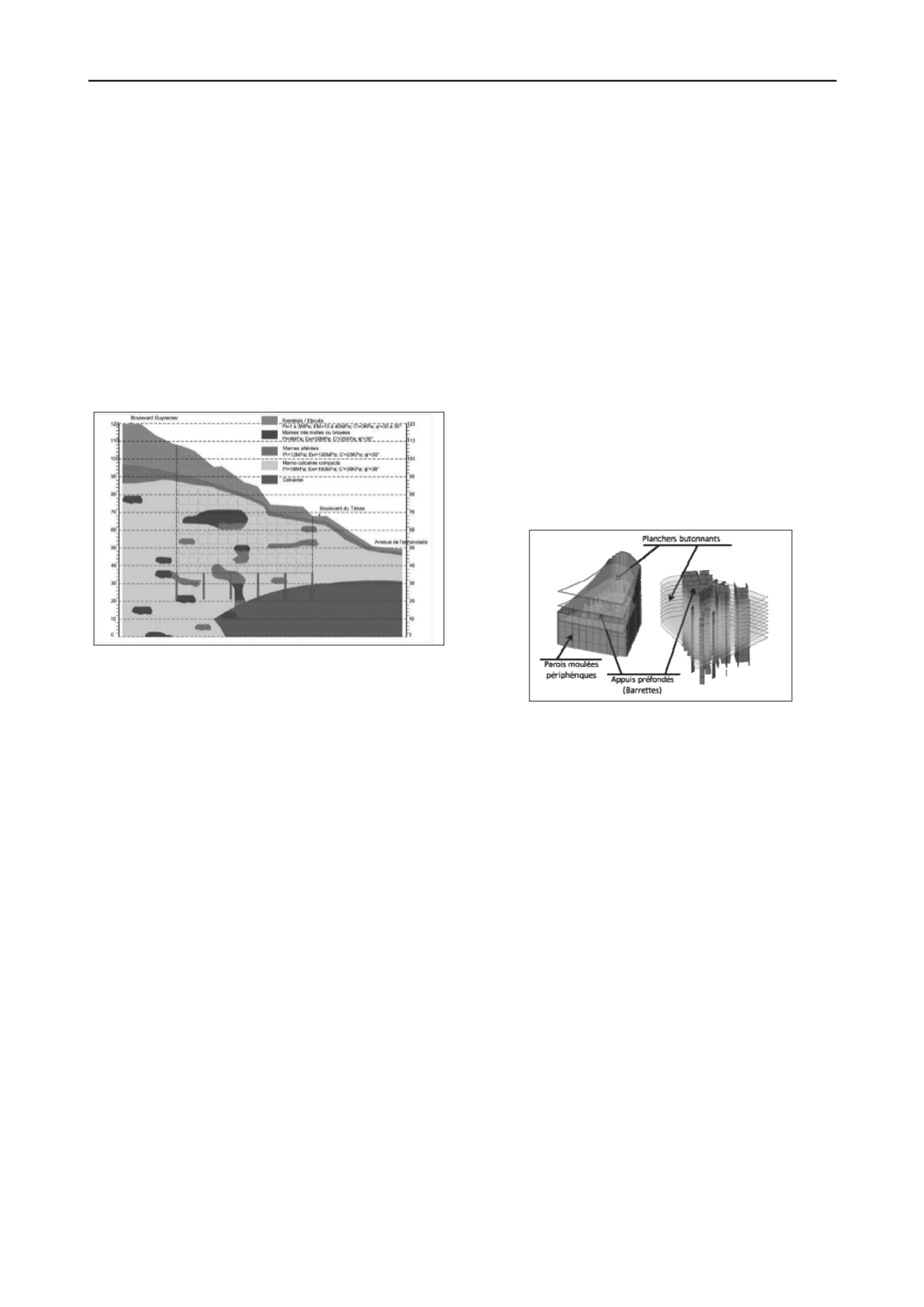

ou moins altérées vers les profondeurs 35-50 NGM. La couche

marno-calcaire repose sur un substratum calcaire profond. Le

toit du calcaire dessine une surface chaotique et variable. Il se

situe en général sous la cote 30 NGM (Figure 3).

Le pendage général de la couche marno-calcaire (non

représenté ci-dessous) est dirigé de l’amont vers l’aval. Il est

donc favorable, lors de l’ouverture de la fouille, à la stabilité au

glissement du massif soutenu côté montagne.

Une grande partie des niveaux piézométriques varie entre

10 et 20 mètres sous le niveau du terrain naturel, avec des

fluctuations importantes qui atteignent fréquemment 4 à 5

mètres. Il s’agit d’une nappe superficielle qui coule à la surface

de la couche marno-calcaire. A cause de sa faible perméabilité,

cette dernière sépare la nappe superficielle d’une nappe plus

profonde qui baigne dans le calcaire avec un niveau

piézométrique situé environ 40 mètres plus bas que celui de la

nappe superficielle.

Figure 3: Coupe géologique, caractéristiques géotechniques

La bordure de la fouille est occupée par des bâtiments

publics ou privés à des distances plus ou moins proches de la

fouille. Compte tenu de la profondeur des excavations, un

certain nombre d’entre eux se situe dans les zones d’influence

des déplacements engendrés par les travaux d’excavation. Ce

voisinage impose des contraintes d'exécution, notamment en

termes du respect de déplacements admissibles.

3

OUVRAGES DE SOUTÈNEMENT: LES QUATRE

ELÉMENTS REMARQUABLES

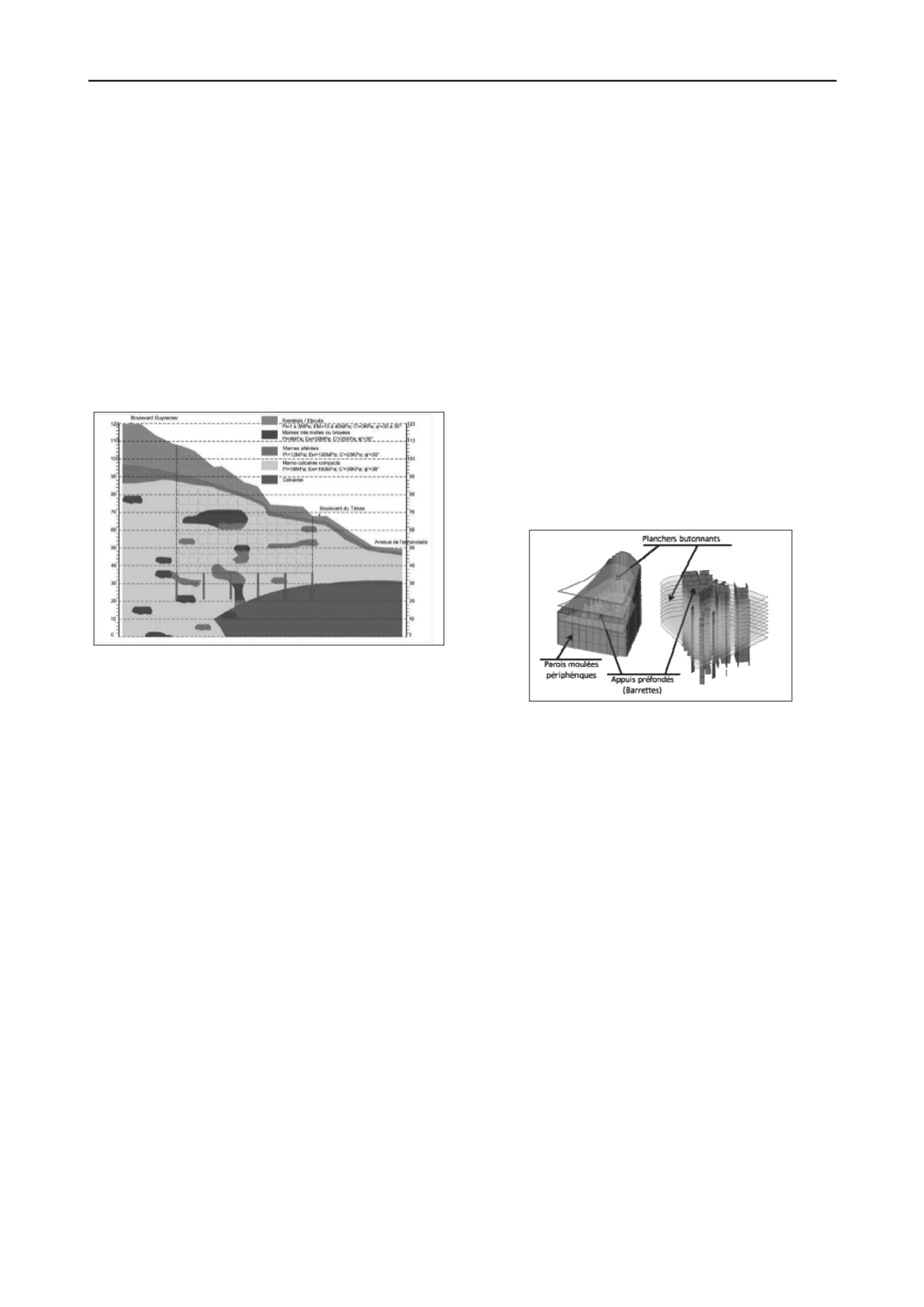

Les dix niveaux d’infrastructure comportent des planchers

« butonnants » confinés entre les parois de la fouille. Ces

planchers n’ont pas de joints et peuvent donc transmettre entre

parois opposées les efforts de poussée ou de butée. La

superstructure se développe au-dessus du boulevard du Ténao

sur environ cinquante niveaux supplémentaires.

Si la stabilisation des parois de soutènement sous le

boulevard du Ténao peut être assurée au moyen d’un système de

planchers butonnants, ce n’est pas le cas pour les parois situées

au-dessus de ce boulevard, à cause de l’absence de terrain

offrant butée en vis-à-vis. C’est pourquoi les parois poussant au

vide ont été stabilisées à l’aide de tirants d’ancrage.

Par ailleurs, l’exiguïté et les contraintes d’accès au site ont

donné lieu à une solution de soutènement étagé des parois. En

effet, la configuration des lieux avant les premiers travaux

n’était pas défavorable à l’utilisation d’engins lourds. Ainsi, la

réalisation des premiers écrans de soutènement à l’aide d’engins

de taille réduite permet la réalisation de plateformes pouvant

recevoir des engins plus encombrants. C’est pourquoi les

premiers écrans de soutènement sont de type « mini-

berlinoise », passant ensuite à des écrans de type berlinoise,

avant de voir apparaître des écrans en paroi-moulée.

3.1 Une construction “Top-Down”

Deux objectifs principaux nous ont conduit à adopter cette

méthode de construction : a) Avantages offerts par des

planchers butonnants (Figure 4) comme solution plus sûre

d’équilibre des poussées en profondeur et dispositifs plus rigide

pour limiter les déplacements des parois, et, b) Gain de temps

dans la réalisation de la tour. En ce qui concerne ce dernier

point, il a été considéré que dans le délai nécessaire à

l’extraction des quelques 65 000 m

3

de terre des niveaux de

sous-sol et à la réalisation en « taupe » des 10 niveaux de

plancher correspondants, on pourrait construire simultanément

les 50 niveaux de superstructure. Pour atteindre cet objectif, il a

fallu réaliser des appuis préfondés de la tour avant le démarrage

de sa construction. Il s’agit des barrettes de fondation

d’épaisseur 1m, forées aux environs de la cote 70 NGM, après

les travaux d’excavation et de soutènement de la partie tirantée

des parois. Il est à noter que la contrainte de compression

moyenne développée dans ces barrettes par la tour en phase

d’exploitation s’approchera de la valeur de 10 MPa. Ce niveau

de sollicitation aurait pu rendre la solution non-faisable sans

l’évolution des textes réglementaires, évolution apparue avec la

mise en vigueur de la norme NF94-282 en février 2010, au

moment de l’élaboration de la conception.

Figure 4 : Parois périphériques, barrettes et planchers butonnants

Au fur et à mesure de la construction des structures, les

barrettes préfondées reçoivent des charges gravitaires alors que

les planchers de sous-sol, portés par les barrettes assurent le rôle

simultané de diaphragmes dans la transmission des efforts

horizontaux.

3.2 Une voûte en sol

La topographie et la géométrie de l’excavation ont été mises au

service de la conception du soutènement de la paroi la plus

profonde de la fouille, dans la zone où les poussées sont les plus

importantes du fait de la profondeur et de la pente du versant.

Mais la portée de la paroi dans cette même zone est plus courte,

ce qui nous a encouragé à en profiter pour inscrire dans le

terrain le funiculaire des poussées, évitant notablement de

solliciter la paroi profonde et limitant ainsi les déplacements.

On aurait pu penser, a priori, que ce funiculaire existait en soi

par le fait de la géométrie ("effet de voûte"). Mais cette

affirmation ne tient pas compte du trop grand déviateur des

contraintes (tangentielle et radiale), qui amène le sol de la

"voûte" à se déformer à l’état plastique. Pour profiter de l’effet

bénéfique de la voûte il a fallu ramener le sol qui la constitue à

état élastique.

Si la limite élastique dans le sol à l’arrière de la paroi n’est pas

dépassée à l’état initial, ce n’est pas forcément le cas avec

l’excavation des sols devant la paroi, qui augmente

progressivement la contrainte tangentielle dans le sol arrière.

Dans le cas où la contrainte radiale reste trop faible, le déviateur

s’agrandit et "pousse" le sol dans la plasticité qui engendre à

son tour des déplacements importants (Figure 5).