164

Proceedings of the 18

th

International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013

Proceedings of the 18

th

International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013

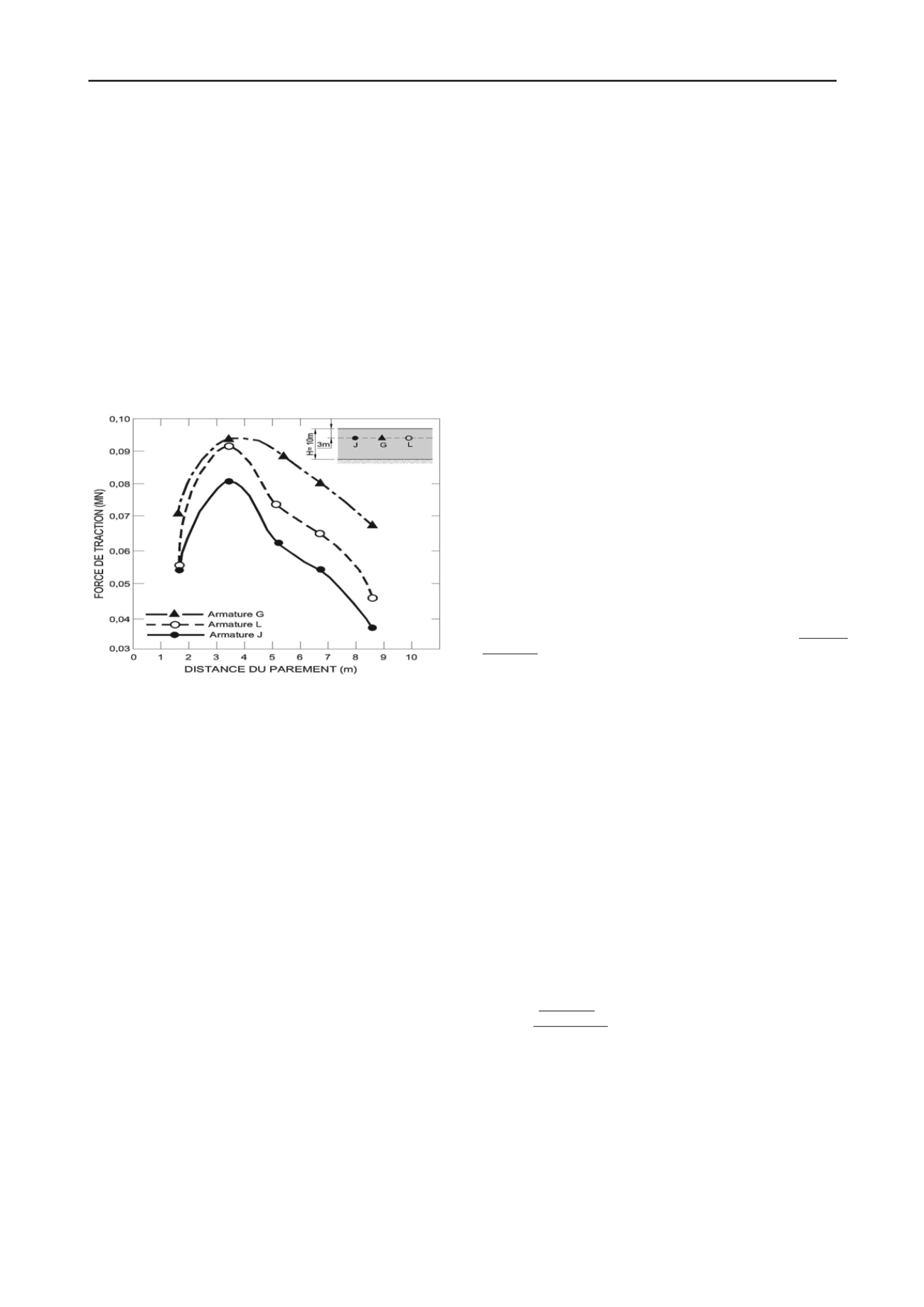

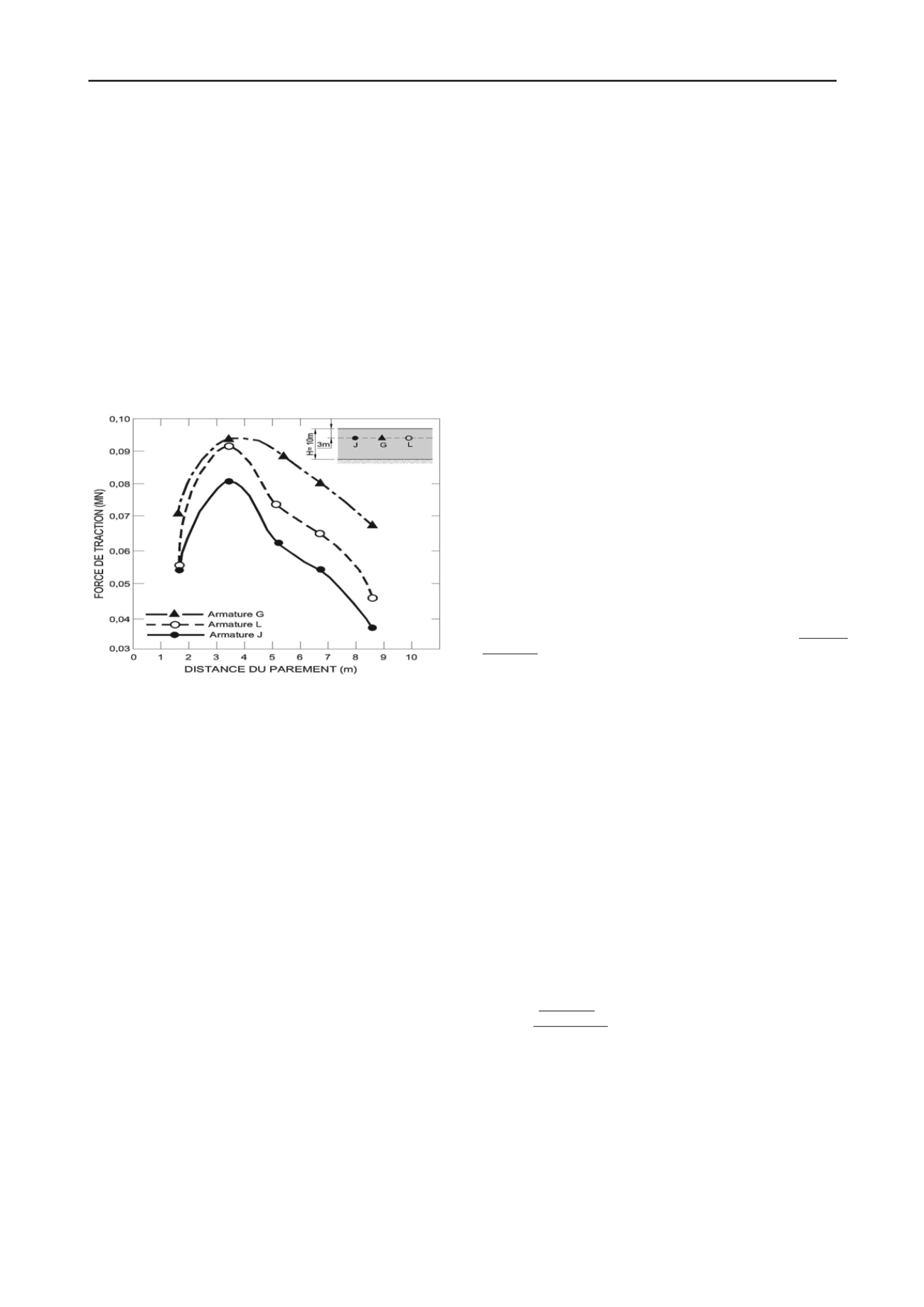

soutènement. Dans chacun des cas, un ou plusieurs ouvrages

expérimentaux en vraie grandeur étaient construits spécialement

pour cette recherche. Pour la stabilité des pentes, un versant

naturel instable avait été dédié à la recherche et largement

instrumenté, puis suivi pendant plusieurs années.

Des recherches sur la nouvelle technique de soutènement

française de la Terre Armée, inventée par Henri Vidal en 1963,

furent entreprises pour aboutir aux Recommandations et Règles

de l’art (1979) rédigées conjointement par le LCPC et le Service

d’Études Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA). Un

mur expérimental en Terre Armée fut construit en 1968 par le

Service des Ponts et Chaussées du département de l’Eure et

instrumenté par le LRPC de l’Ouest parisien. Il permit de

montrer pour la première fois que l’effort de traction dans les

armatures n’était pas maximal au parement, mais à une certaine

distance à l’intérieur du mur (Figure 1).

Figure 1. Expérimentation en vraie grandeur du mur en Terre Armée

d’Incarville (1968).Evolution de la force de traction dans les armatures

instrumentées d’un lit situé à 3m de profondeur.

Toutes ces recherches du LCPC et des Laboratoires

Régionaux étaient financées par le ministère de l’Équipement

dont dépendait le LCPC. Il n’y avait alors en France aucune

centralisation de la recherche en génie civil. Les universités

n’étaient pas associées à ces recherches et les grandes

entreprises, comme les grands services de l’état (SNCF, EDF,

etc.), effectuaient dans ce domaine leurs propres recherches.

C’était l’époque du début des autoroutes financées par l’État,

étudiées et construites par les Services des Ponts et Chaussées.

2 LA NAISSANCE DES PROJETS NATIONAUX

DE RECHERCHE EN GÉNIE CIVIL.

C’est à un ingénieur des Ponts et Chaussées, Michel Martin,

alors en service à la Direction des Affaires Étrangères et

Internationales (DAEI) du ministère de l’Équipement, que

revient l’idée des Projets Nationaux sur des recherches

expérimentales en génie civil, développée au tout début des

années 1980. Il s’agissait d’une part de permettre des projets de

recherche d’une assez grande ampleur, d’autre part et surtout de

rassembler sur un thème de recherche le plus grand nombre

possible de participants à la fois publics et privés.

Le principe consistait à demander aux participants une

cotisation financière pour chaque année de recherche, puis à leur

permettre de participer au financement des recherches sous la

forme d’apports en nature (temps passé, essais, mise à

disposition de matériel, etc.) et enfin à fournir une subvention

financière du ministère de l’Équipement égale à 15% ou 20 % du

montant total du projet. Deux thèmes furent choisis pour réaliser

une première expérience: les tunnels et la technique du clouage

des sols pour les soutènements. En dépit d’un certain scepticisme

au début, ces deux projets géotechniques, réalisés entre 1985 et

1989, furent un succès. Ainsi le PN Clouterre sur le clouage, qui

débuta en 1986 pour 4 années de recherches, a comporté 21

membres (7 organismes publics, 3 maîtres d’ouvrage publics et

privés, 11 entreprises). Son budget fut de 3,15 M€ dont 15%

apportés par la DAEI et 85% financés directement par les 21

membres avec les cotisations et les prestations en nature. La

gestion du projet fut assurée par un des partenaires : le CEPTP,

qui mit à la disposition du projet son site expérimental de St

Rémy lès Chevreuse.

Après ces deux premiers projets nationaux, il fut reconnu

nécessaire d’avoir une structure vraiment adaptée au caractère

collectif des PN pour en assurer la gestion, le suivi et également

la diffusion des résultats. C’est ainsi qu’a été créée, en 1989 et

de façon conjointe par le ministère de la Recherche et le

ministère de l’Équipement, l’Institut pour la Recherche et

l’Expérimentation en génie civil (IREX).

3 LA PROCÉDURE DES PROJETS NATIONAUX

DE RECHERCHE.

La procédure actuelle, qui vise à développer la recherche

appliquée et expérimentale en génie civil, a été initiée vers 1990

conjointement par les ministères de la Recherche et de

l’Equipement sur proposition d’un Conseil d’Orientation de la

Recherche en Génie Civil (CORGEC) comprenant des

représentants du monde de la recherche et du génie civil

Elle comprend tout d’abord la validation, par la Direction de

la Recherche du ministère de l’Équipement, d’un thème de

recherche proposé par la profession sur la base d’une étude de

faisabilité réalisée par un groupe d’experts animé par l’IREX.

Cette étude est rémunérée à l’aide d’une subvention du ministère

de l’Équipement, après avis d’un Comité d’orientation du génie

civil et urbain regroupant des chercheurs de l’Université et des

Centres techniques de l’État, ainsi que des représentants de la

profession.

À la suite de cette étude, l’IREX monte un dossier détaillé du

Projet National comprenant : le programme de recherche avec

ses expérimentations, la liste de ses partenaires publics et privés,

le planning qui s’étale en général sur quatre ans, le coût du projet

et son financement (cotisations, apports en nature, subvention du

ministère de l’Équipement entre 15 et 20%). Il est à noter que le

dossier doit toujours comprendre au moins un maître d’ouvrage

qui accepte de prendre totalement ou partiellement à sa charge

une expérimentation en vraie grandeur ou une instrumentation

très complète d’un ouvrage. Il est également demandé de prévoir

un poste de valorisation du projet pour réaliser une synthèse des

résultats, puis de la publier sous forme de recommandations ou

de guide. La plupart du temps, une version en anglais est

publiée. Les avancées techniques les plus marquantes font par

ailleurs l’objet de présentations dans les congrès internationaux.

Les Projets Nationaux ont couvert une large gamme du génie

civil:

1) les matériaux, essentiellement les divers types de béton ;

2) la géotechnique avec principalement les fondations ;

3) les procédés de construction ;

4) la réhabilitation et la maintenance ;

5) le développement durable

En 2009, à l’occasion de l’anniversaire des 20 ans de l’IREX,

un document de synthèse sur les Projets Nationaux a été publié,

intitulé « 20 ans de recherches appliquées et d’expérimentations

en génie civil ». Il donne, en 4 à 6 pages pour chacun des 26

Projets Nationaux, une description du projet et de ses retombées.

Nous nous intéresserons ici aux PN suivants qui se classent

dans la géotechnique ou qui s’y rattachent, soit :