158

Proceedings of the 18

th

International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013

Proceedings of the 18

th

International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013

enquête et cette étude de sensibilité seront réalisées dans la zone

d’influence géotechnique du projet.

Elle aura un double objectif : reconnaître le bâti au sens large

tant d’un point de vue géométrique que structurel (niveau des

fondations, système de poutraison, etc.) ; mais également

déterminer sa vulnérabilité (tolérance aux déformations du sol)

aux travaux envisagés.

Ces données d’entrée seront ensuite fournies au Maître

d’Œuvre pour prise en compte dans la conception du réseau. Sur

la base de l’analyse de ces données, il conviendra d’adapter le

dimensionnement des ouvrages du métro et/ou les méthodes

constructives de manière à respecter les tolérances des ouvrages

existants afin de réduire voire supprimer le risque.

Le but de cette organisation est d’avoir un regard partagé sur

l’interprétation des données entre l’assistant à Maîtrise

d’Ouvrage bâti et le maître d’œuvre afin de concevoir un projet

adapté au contexte de sensibilité du bâti présent dans la zone

d’influence géotechnique. Dans cette organisation l’assistant à

Maîtrise d’Ouvrage Géotechnique a bien sûr un rôle essentiel à

jouer (cf.2.2.2).

De plus, la Société du Grand Paris dès les phases d’études de

Maîtrise d’Œuvre va mettre en place un Comité de maîtrise des

risques qui sera constitué d’experts indépendants. Ce comité

sera consulté sur les grandes orientations techniques du projet,

mais également sur les points sensibles.

A travers cette organisation tournée vers l’expertise des

sujets sensibles, dont fait notamment partie la caractérisation du

bâti pour la détermination des méthodes constructives, la

Société du Grand Paris entend maîtriser la qualité technique, les

risques, les coûts et les délais.

2.1.3 Dispositions mises en place en phase travaux

En complément, afin de vérifier que les mesures retenues

lors des différentes études réalisées permettent bien de

supprimer les risques d’impact sur le bâti, une auscultation de

celui-ci sera mise en place le long du tracé dans les zones

sensibles :

-

cette auscultation sera mise en place en amont des

travaux, afin de mesurer la respiration naturelle des ouvrages

liée notamment aux variations thermiques ;

-

en phase chantier, une surveillance de l’existant en

temps réel sera mise en œuvre, le but étant de comparer les

déformations estimées aux déformations observées afin de

pouvoir adapter les méthodes constructives immédiatement en

cas de déplacement jugé anormal.

Comme dans la phase de conception, cette auscultation fera

l’objet d’un double regard entre l’assistant à Maîtrise d’Ouvrage

en bâti et le maître d’œuvre, ainsi que d’une expertise

éventuelle du Comité de Maîtrise des Risques.

2.2

La géologie, l’hydrogéologie et la géotechnique

2.2.1 Le but des investigations géotechniques entreprises

Un projet de transport en souterrain est, par essence, en forte

interaction avec le sous-sol. De ce fait, afin de réaliser des

études de qualité, la connaissance parfaite du sous-sol au sens

large est nécessaire, les investigations géotechniques entreprises

dès la phase d’études préliminaires ont classiquement pour

objectifs :

-

D’établir le modèle géologique du projet : coupe

linéaire par corrélation entre les points de sondages.

-

D’établir

un

modèle

hydrogéologique.

Les

investigations doivent permettre de caractériser le ou les

aquifères en présence, tant d’un point de vue piézométrique que

d’un point de vue perméabilité.

-

De caractériser les couches rencontrées tant d’un point

de vue mécanique (dimensionnement les ouvrages de génie

civil) qu’environnemental (détermination de la destination

d’évacuation des déblais).

Le but final est de localiser et caractériser des zones dites «

homogènes» afin d’adapter les méthodes constructives à

chacune d’entre elles. Des zones singulières peuvent également

être identifiées (exemple zone de dissolution de gypse), qui

feront l’objet de reconnaissances spécifiques au regard de la

singularité rencontrée, permettant ainsi de mettre en place les

méthodes constructives et les confortements adaptés.

2.2.2 Organisation des études géotechniques

Les études géotechniques sont régies par la norme NF P 94-

500 relative aux missions géotechniques. Ces missions sont à

mettre en regard des phases d’études de conception définies par

la loi relative à la Maîtrise d’Ouvrage Publique « loi MOP », cf.

le tableau ci-après qui récapitule les caractéristiques de chacune

des phases :

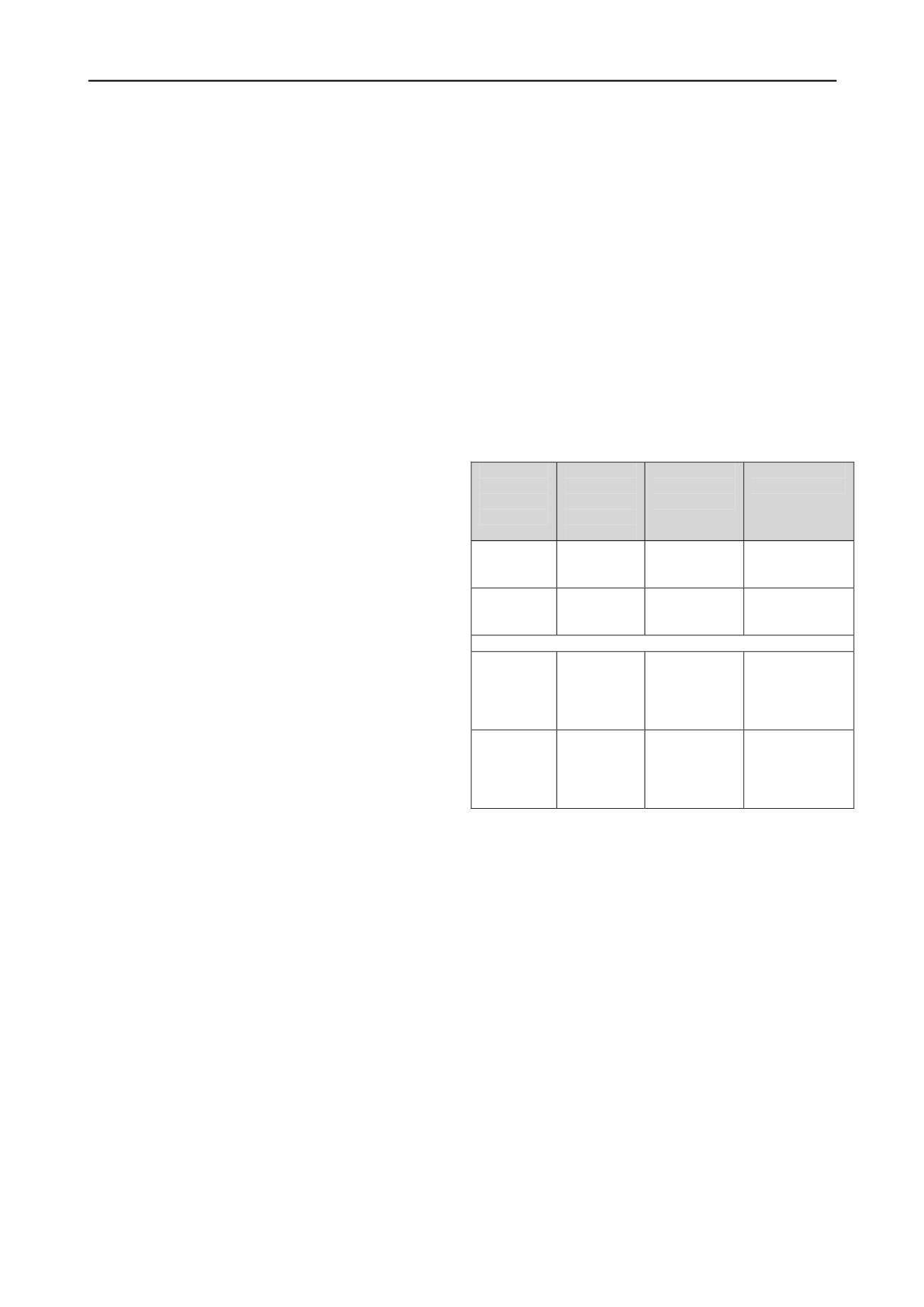

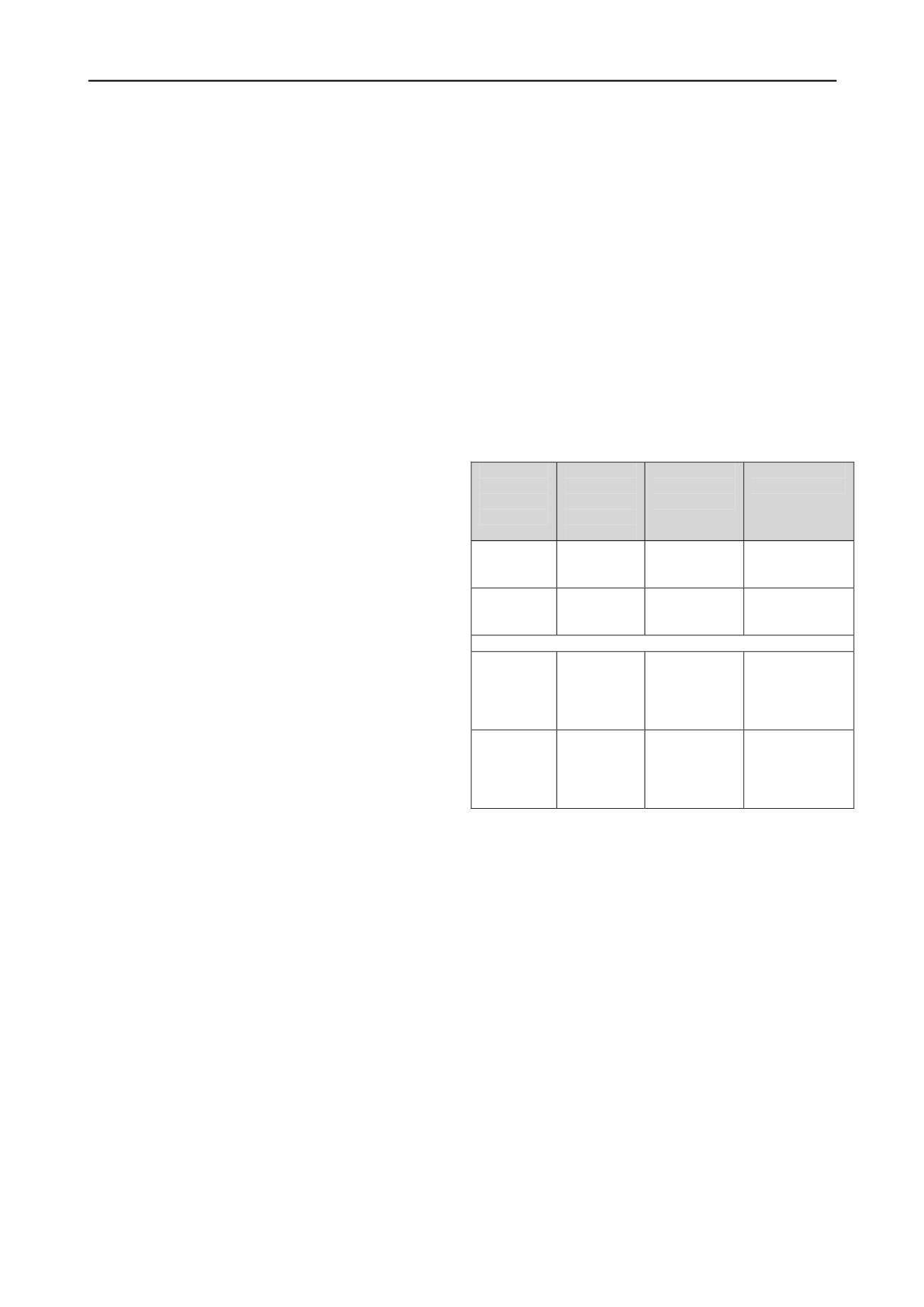

Phases

d’études Loi

MOP

Phases

d’études

géotechniques

(NF P 94-

500)

Nature de la

donnée

Dossier à remettre

Etudes de

Faisabilité

Mission G11

Phase 1

Bibliographique

Premier modèle

géologique,

hydrogéologique

Etudes

Préliminaires

Mission G11

Phase 2

Reconnaissances

sur site

Première

identification des

risques.

Production du dossier d’enquête publique

Phase d’Avant-

Projet

Mission G12

Reconnaissances

sur site

Identification des

aléas majeurs et

principes généraux

pour en limiter les

conséquences

Phase Projet

Mission G2

Reconnaissances

sur site

Identifications des

aléas importants et

dispositions pour en

réduire les

conséquences

C’est toujours au travers d’une organisation rigoureuse,

permettant divers niveaux d’expertises, que la Société du Grand

Paris compte maitriser les risques techniques (dans un projet de

travaux en souterrain, ils sont essentiellement liés au sol), les

coûts et les délais.

Pour se faire, la Société du Grand Paris s’est adjoint les

conseils d’un assistant à maîtrise d’ouvrage en géotechnique,

qui a plusieurs missions :

-

Définir et superviser les investigations géotechniques,

-

Interpréter et établir pour le compte de la Société du

Grand Paris les missions G11, G12 et G2,

-

Accompagner la Maîtrise d’Ouvrage dans ses

discussions avec le maître d’œuvre.

Les résultats factuels de ces investigations géotechniques

sont transmis au maître d’œuvre pour une analyse et une

interprétation qui lui sont propres, ce qui double la réalisation

des missions G12 et G2.

Le but de cette organisation est d’avoir un regard partagé sur

l’interprétation des données de sols entre les spécialistes du

maître d’œuvre et l’assistant à maîtrise d’ouvrage

Géotechnique, afin de concevoir un projet adapté au contexte

géologique, hydrogéologique et géotechnique par une

adéquation des méthodes constructives retenues.

De plus, le Comité de maîtrise des risques, sera consulté

dans tous les grands choix techniques qui sont liés à la

géotechnique et aux méthodes constructives.