1528

Proceedings of the 18

th

International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013

2 PLOTS EXPERIMENTAUX DU LCPC

Il convenait d’étudier les différents aspects de la Colonne

Mixte, dans le cadre d’une recherche expérimentale sur site, en

vraie grandeur. Celle-ci a pu être réalisée à Niederbipp (CH), en

relation avec les travaux de confortement de la plateforme

logistique Center et à Saint-Martin-d’Hères (38) dans le cadre

d’un projet des bâtiments de logements confiés à Keller

Fondations Spéciales.

L’analyse des résultats recueillis a conduit aux conclusions

suivantes :

a) Les équipements de réalisation de la Colonne Mixte Keller et

le système de contrôle de mise en œuvre par enregistrement des

paramètres de forage et de bétonnage avec visualisation de

l’évolution de chacun d’eux, permettent un suivi efficace de la

confection de chaque colonne en temps réel.

b) l’observation des colonnes excavées a montré que la

continuité et la coaxialité de la partie gravier avec la partie

rigide sont respectées et maîtrisées dans le sens de la

répétitivité. La qualité du contact à la transition s’est avérée être

bonne.

c) la capacité portante réelle du sol renforcé par colonnes

CMM

®

est au moins trois fois supérieure à celle mesurée sur sol

vierge. En termes de tassement, le rapport de réduction des

tassements est de l’ordre de 4 à 5.

d) du point de vue de la prévision de la portance et des

tassements (Bustamante et al. 2006), plusieurs approches

analytiques (logiciel Greta de GETTEC) et numériques

(PLAXIS 2D et 3D) ont pu être validées.

Figure 2. résultats des essais sur sol vierge (courbes bleues) et du sol

renforcé par Colonnes Mixtes (courbes rouges).

3 ESSAIS EN LABORATOIRE

3.1

Présentation des modèles physiques

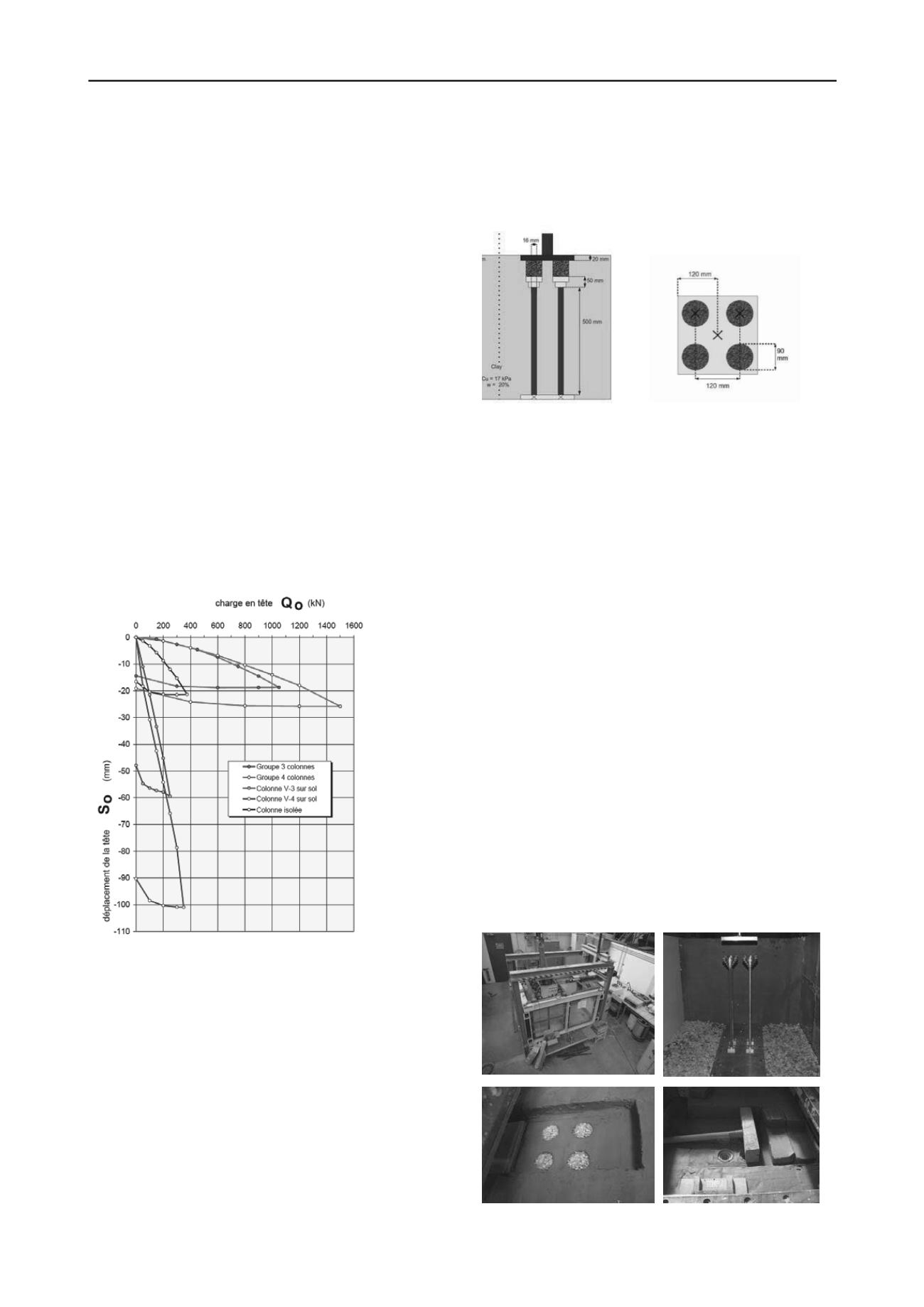

Un modèle réduit d’une semelle carrée de 24 cm de côté et de

2 cm d’épaisseur reposant sur 4 Colonnes Mixtes a été réalisé

au laboratoire 3S Grenoble. L’inclusion rigide est représentée

par un tube en aluminium de 16 mm de diamètre extérieur et 8

mm de diamètre intérieur fixé en pied. La zone de transition de

la Colonne Mixte est représentée par une tête élargie conique

remplie de gravier surmontée par une plateforme de transfert de

charge constituée soit par des colonnes en gravier, soit par un

matelas continu de gravier. Pour connaître l’influence de

l’épaisseur de la plate-forme de transfert sur les sollicitations

dans les inclusions rigides, les épaisseurs de 5, 8 et 10 cm ont

été étudiées. La semelle est encastrée dans le sol sur toute sa

hauteur. Pour l’étude des sollicitations latérales de l’inclusion

rigide, une inclusion est instrumentée avec 20 extensomètres

répartis sur toute la hauteur, de manière à représenter les profils

des sollicitations de manière détaillée.

Figure 3. Modèle mixte échelle 1/10 (Thèse Hana Santruckova 2012).

Dans le cadre de ce travail, la condition de similitude

rigoureuse n’est pas respectée pour le niveau de contrainte

(σ* = 1) pour les modèles réduits soumis à une gravité normale

(g* = 1). Néanmoins, cette modélisation physique a pour

objectif de visualiser le mécanisme d’interaction du complexe

sol-CMM

®

-semelle sous sollicitation horizontale et de calibrer

un modèle numérique.

3.2

Méthodologie expérimentale

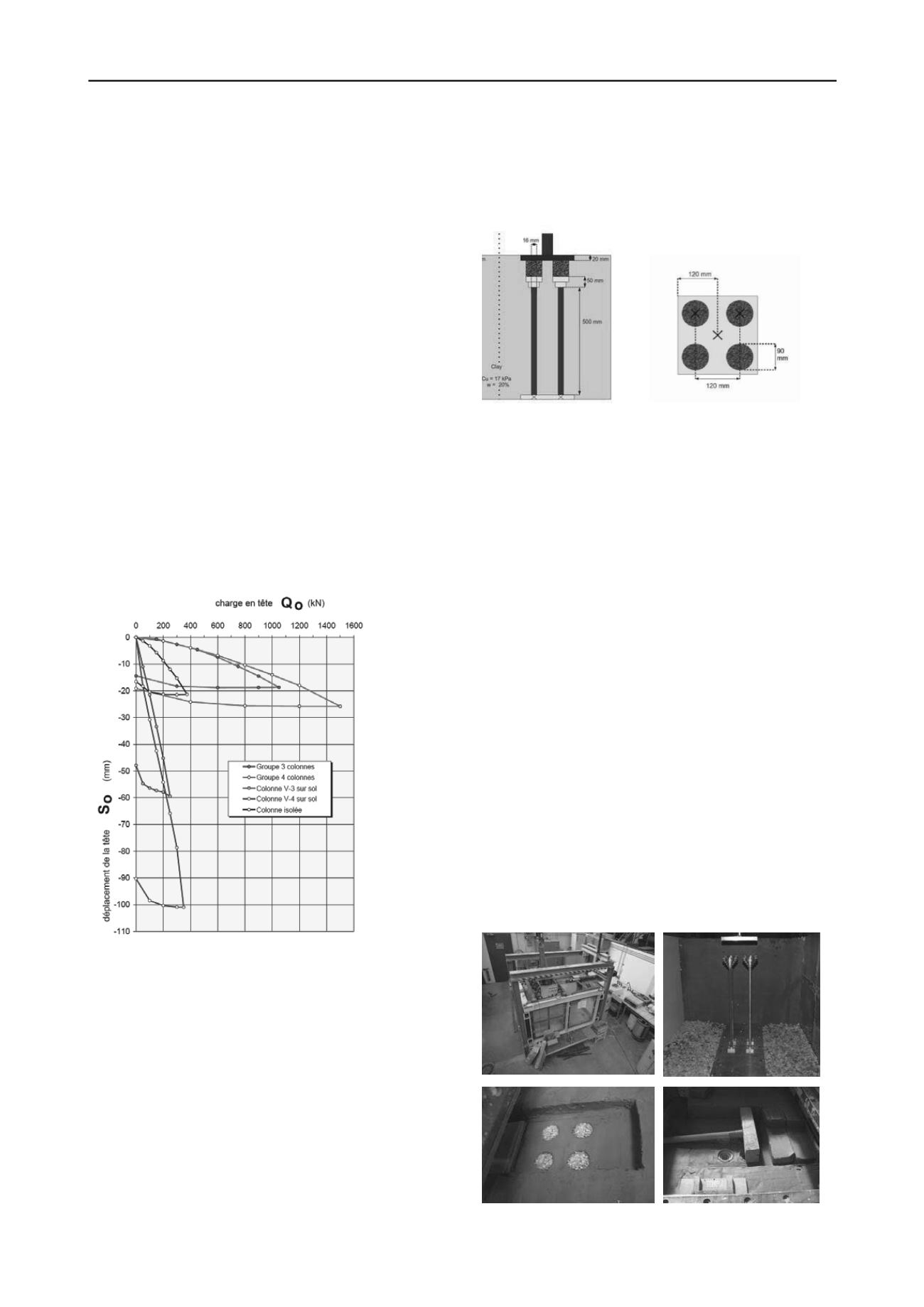

Le dispositif expérimental est constitué d’une grande cuve

(VisuCuve) rigide et imperméable de 2 m de long par 1 m de

large et 1 m de profondeur, qui permet une visualisation latérale

des mécanismes. Elle est remplie par une argile saturée très

molle (voir figure 4). Un chariot de chargement supportant le

modèle de la semelle peut se déplacer le long de deux rails

parallèles fixés sur les deux côtés latéraux. Le modèle de la

semelle peut descendre librement sous le chargement vertical

grâce à un système de guidage sur le chariot de chargement. La

charge verticale qui reste constante tout au long de chaque essai

a été appliquée à l’aide d’un vérin vertical fixé sur le chariot.

Les forces horizontale et verticale sont mesurées par deux

capteurs de force montés sur le chariot de chargement et les

déplacements horizontaux sont mesurés par un capteur de grand

déplacement directement sur le chariot durant les essais quasi-

statiques, et par un LVDT sur la fondation pour les essais

dynamiques. Le déplacement vertical est mesuré par un LVDT

fixé sur le modèle de la fondation.

Un des quatre tubes représentant l’inclusion rigide constitue

le macro capteur instrumenté (voir figure 4). Les fils de

connections de ces jauges sortent par le pied du tube creux.

Figure 4. La « VisuCuve », la partie rigide+zone transition, mise en

œuvre de l’argile et du gravier de la partie souple.